2019/11/15

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

対策2 無電柱化

次に無電柱化です。最近PEIでは住宅需要の拡大から宅地の開発が盛んで、新たに造成されたところはほぼ無電柱化されています。これは美しい景観を保持することで住宅地の価値を高めるために行われていて、とくに行政主導に基づいたことではありません。確かに電柱がなく、視界に遮るものがない風景はすごく美しいのです。そして、無電柱化となっている地域では停電の被害は少なくなりますし、感電事故への対策にもなります。とはいえ、既存の電線を全て地中化するには莫大な時間とコストが必要なので、既存の場所での無電柱化が進んでいるという訳ではなさそうです。

対策3 ラウンドアバウトと4Way StopとDRL

PEIの交差点には信号の他、ラウンドアバウトや4Way Stopがあります。災害の際、停電に影響を受ける信号は、事故につながりかねません。信号を使わないラウンドアバウトとはこんなものです。

PEIの人気ショップもあり、夕日のきれいなスポットであるこの場所は、グーグルマップでみると、ラウンドアバウトになっているのがよく分かります。

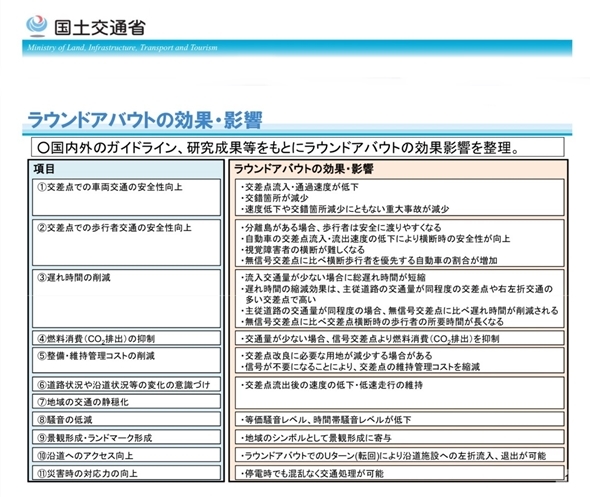

国内外のラウンドアバウトについては、国土交通省が効果をまとめていて、災害時の停電対策の他、信号がない横断歩道より、歩行者を優先する傾向にあることや、交差点への進入速度を抑えられることから、交通事故対策としての効果が注目されています。

ただPEIでのラウンドアバウトの歴史は浅く、最近になってようやくその効果が確認されたことで導入が拡大されつつあります。今の段階では、車の流れをスムーズにする効果とスピード減少による車両同士の重大事故の抑制効果を期待する側面が強いようで、多くは郊外で設置されています。コストや用地の問題が解決されれば、市街地での導入も増えてくるのかもしれません。そうなれば歩行者にとっても優しい交差点になることが期待されますね。

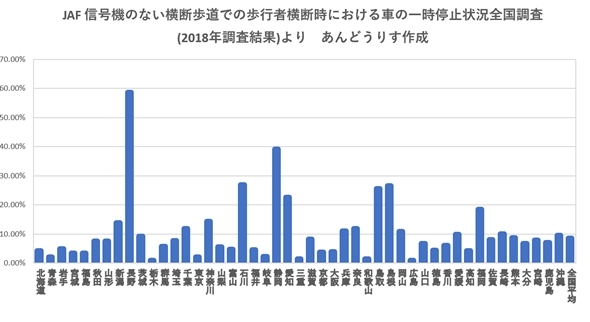

ところでPEIに行ってすごく驚いたのは、横断歩道に歩行者がいると、車はほぼ100%止まってくれるということです。それも、だいぶ前から止まって待っていてくれます。ショッピングモールから駐車場への横断歩道でも止まってくれて、本当に徹底されています。歩行者と車はアイコンタクトをとって、車が止まってくれたのを待って渡ることがほとんどですが、中には車は絶対に止まると信じてアイコンタクトのない人もいて、ドライバー側が気を使わなければならない場面も多いとのことです。日本では道路交通法道路交通法第38条第6節の2で横断歩道を横断しようとしている歩行者や自転車がいれば、車は止まる義務があります。でも、2018年の日本自動車連盟(JAF)「信号機のない横断歩道での一時停止率の全国調査」によると9割の車が止まっていないことが分かっています。

■2018年JAF「信号機のない横断歩道での一時停止率の全国調査(2018年調査結果)」

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2018-crosswalk

PEIではもともと信号のない横断歩道であっても、歩行者のために止まっていたので、ラウンドアバウトの導入の際に、交通安全としての目的は、意識されることもなかったのかもしれないなと想像しました。

PEIでのラウンドアバウトの説明(North River Roundabout、出典:YouTube)

日本でのラウンドアバウトについては、長野県の軽井沢など、いくつか実証実験されており、安全対策や防災対策も観点もあわせて検証されているところです。園児が交差点の事故に巻き込まれて命を奪われるような事はもう決してあってはいけない事ですね。運転者や歩行者に「気をつけよう」という精神論だけでは、事故は防げないので、ラウンドアバウト導入など、さまざまなシステムの検証が必要だと思っています。

PEIではさらに、信号を使わない譲り合い制度、4Way Stopがあります。信号機を使うまでもない小規模な交差点に採用されることが多いです。PEIではどんなに見通しが良くても交差点ではこの方式(4Way、3Way など)によって一時停止することがほとんどです。これに慣れていると停電の場合でも、ドライバー同士で対処できることになります。

Road Rules 4-Way Intersections(出典:YouTube)

また、安全対策ということでいえば、PEIでは昼間でもライトを点灯して走ることが義務付けられています(デイタイムランニングライト、DRL)。このライトは通常のライトとは別の専用のライトです。歩行者や自転車、対向車から、自車の存在が目立つようにし、予防的に安全を図る仕組みなので、欧州連合(EU)では2011年からエンジンをかければ、自動でDRL点灯になる装置が義務付けられています。日本では、2016年からDRL使用が許可されるようにはなりましたが、義務化にはなっていません。日常はもちろん、災害時の安全性を高めるためにも、義務化も今後はあるかもしれませんね。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方