2019/12/27

しば副編集長のmi vista

ソフト面で前進

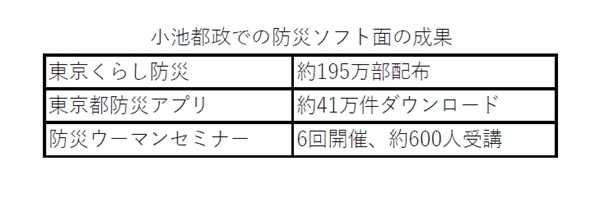

小池知事のこれまでの防災政策を振り返ると、ソフト面の実績が多い。「女性版東京防災」こと「東京くらし防災」は約195万部を配布。2018年3月の初版は100万部だったが増刷された。「東京防災」と「東京くらし防災」が読めるほか、防災に関する知識も学べ、非常時には災害情報の集約や避難所へのルート表示ができる防災マップなどのさまざまな機能を備えた「東京都防災アプリ」は同じく2018年3月以降約41万件のダウンロード。都総務局総合防災部によると、台風15号と19号があった今年の秋以降は特に増加しているという。避難所や地域・職場でリーダー的な役割を担える女性の育成を図る「防災ウーマンセミナー」は2017年度から6回開催し、約600人が受講している。

一方で大水害時に人口約250万人の江東5区(足立区・江東区・江戸川区・葛飾区・墨田区)で見込まれる広域避難の具体的な受け入れ先は明確になっていない。首都直下地震に都内で約517万人発生すると見込まれる帰宅困難者の一時滞在施設については、4月時点で約37万人分。民間への協力要請の他、大型再開発による施設の増加により2018年1月の約34.1万人分からは約3万人増とはなったが、行き場のない帰宅困難者として想定される92万人分確保の目標からはまだ遠い。

帰宅困難者問題では従業員が無理な帰宅をしないよう、企業に一斉帰宅抑制の協力を呼びかけている。「東京都一斉帰宅抑制推進企業」として協力企業を2018年度は49社、今年度は25社認定。2018年度は49社の中から特に社会的影響や波及効果の大きい取り組みを行っている企業をモデル企業に認定しており、今年度も同様の予定。2018年度の49社については他社の参考となるように事例を公開している。また、寺社での帰宅困難者受け入れの協力について、東京都宗教連盟と2017年から協議も継続しているという。

自助・共助の促進も進めた。「東京くらし防災」や一斉帰宅抑制推進企業募集に加え、2018年の風水害後の防災事業の緊急総点検では調節池整備の前倒しなどハード面以外にソフト面でも対策。学校などを通じて配布し、ネットでも利用できる「東京マイ・タイムライン」も今年リリースした。2018年3月29日に行った旧耐震基準の建築物の耐震診断結果の公表は建物名も含め発表。翌日の30日には最大規模の高潮による浸水想定区域図を発表した。多くの利用者のいる著名な建物も含めた調査対象の2割弱が震度6強で倒壊の可能性があったり、高潮で最悪23区の3分の1が浸水するかもしれないといった内容は、都民や建物所有者の危機感を高める一助になった。

ハード面では無電柱化に注力している。小池知事は国会議員時代に無電柱化推進法の成立に尽力し、都でも都道での電柱新設を認めない無電柱化推進条例を2017年に成立させた。センター・コア・エリアと呼ばれる首都高中央環状線内側の都道は2020年東京オリンピック・パラリンピック前に無電柱化を完了する予定だが、都道の無電柱化率は2016年度末の39%から2018年度末は41%と微増にとどまる。また都内道路の9割を占める区市町村道はほとんど進んでおらず、23区の無電柱化率は8%程度とみられている。共同溝方式でキロ当たり5.3億円といわれるコストが一番の問題。都では先述の「無電柱化チャレンジ支援制度」と称した区市町村への支援策も行っている。

災害後の対応については今年の台風15号が9月8日に上陸し、全壊4世帯、半壊80世帯と大きな被害の出た大島町への災害救助法適用は同24日と時間を要した。一方でその後の19号や21号の被害も踏まえ、35項目にわたる風水害対策を11月29日に決定。計画運休時の出勤について、都以外に企業や労働組合の関係者も交えた実務者会議を開き、方向性を示しルール化を目指すことなどを打ち出した。2020年度予算を待たず、対策に盛り込まれたブルーシートなど都の備蓄強化や、家庭用蓄電池など導入への補助といった防災対策費約134億円を盛り込んだ今年度補正予算を12月の都議会で可決・成立させた。家庭用蓄電池などへの補助は2020年1月15日から受け付ける。

帰宅困難者の一時滞在施設確保や江東5区の広域避難先については、なかなか根本的な対策を打てないでいる。帰宅困難者問題については、現在の民法では助け入れた帰宅困難者が施設内でけがをした場合、施設管理者が責任を問われる可能性が高い。このため、特に民間施設では受け入れに二の足を踏みがちになる。国の法改正による免責が最も効果的だが、首都直下地震も懸念される中、東京の大問題の解決策として都による補償制度導入や条例改正といった踏み込んだ対応も迫られるところまで来ている。

- keyword

- 東京都

- 無電柱化

- 小池百合子

- 小池知事

- 「未来の東京」戦略ビジョン

しば副編集長のmi vistaの他の記事

- 「東京が国を変える」防災で推進を

- ヤフーなど52社が無償で被災地支援

- 中学生宿泊による避難所設営・運営訓練

- 交通機関の理想像変革、JR西の計画運休

- 「組織使い捨て型テロ」イスラム国新手法

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方