2020/02/03

気象予報の観点から見た防災のポイント

「春一番」の実態

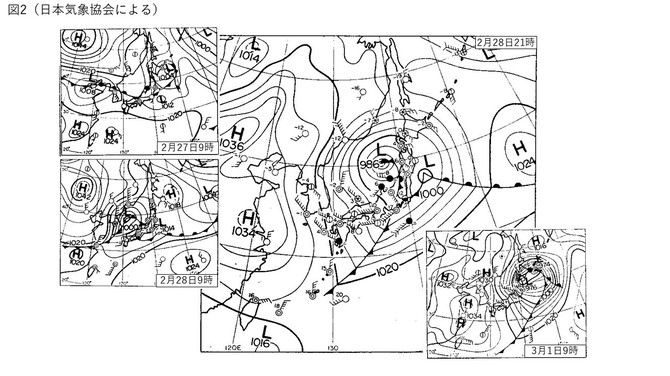

図2は1978年2月27日~3月1日の地上天気図である。西日本と東日本の各地に「春一番」を吹かせた低気圧は、中国大陸から東に進んできた。真冬には珍しいコースである。

28日9時、低気圧は日本海西部にあり発達中である。西日本では日本海の低気圧に向かって「春一番」が吹き始めているが、東日本はまだ前線の北側にあり、北風の支配下で低温である。

28日21時、低気圧は秋田沖に進み、発達を続けている。中心気圧は前12時間に14ヘクトパスカル降下した。28日9時に東日本の南海上にあった前線は関東の沿岸部まで北上した。一方、秋田沖の低気圧中心からのびる閉塞前線と寒冷前線が西から急迫し、関東地方に達している。3種(温暖・寒冷・閉塞)の前線の連結点(これを閉塞点という)に近い東京には、上半円が白、下半円が黒の天気記号(雷)が見える。春雷である。

28日21時の関東地方の風と気温の分布を図3に示す。赤矢印は風向と風速を示し、矢の長さを風速に比例させている。水色の実線は等温線(2℃間隔)である。図3を見ると、関東地方で「春一番」の南風が吹いて暖かくなっているのは、南部の沿岸部だけであることが分かる。

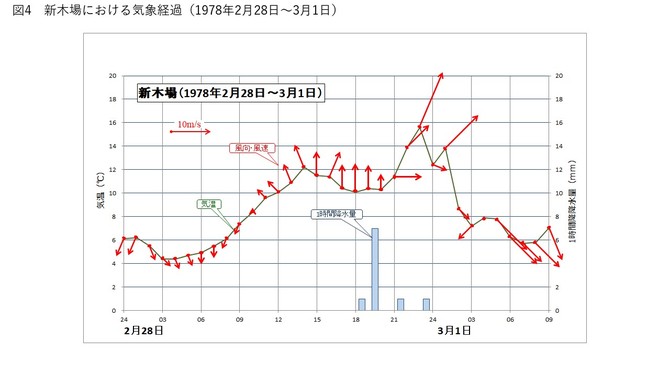

図4に、新木場(東京へリポート)における28日0時から3月1日9時までの気象経過を示す。気温を折れ線グラフで、風向・風速を赤矢印で、1時間降水量を水色の棒グラフで示している。新木場では、28日9時まで北寄りの風が吹いて低温であった。28日10時に南風に変わり、次第に風速が増して、23時には毎秒15メートルの南南西の風を観測している。1日2時には北西の風に変わった。この経過を見ると、新木場で「春一番」らしい強い南風が吹いたのは、28日夜から1日未明にかけての数時間である。

猛スピードで移動した竜巻

実はこのとき、東京湾岸を竜巻が襲っていた。竜巻の経路を図3に緑色の太い矢印線で記入した。気象庁の事後解析によれば、28日21時20分頃、神奈川県川崎市に発生した竜巻は、時速130キロメートルもの猛スピードで北東へ進み、21時50分頃、千葉県鎌ケ谷市付近に達して消滅した。被害域の幅は200メートルないし2キロメートル、長さは約40キロメートルである。

そして、21時34分頃には、この竜巻が地下鉄東西線の荒川橋梁付近にさしかかり、走行中の列車を横転させた。この竜巻の強さは、Fスケール(竜巻の強度判定に用いられる藤田スケール)で2~3と推定されている。これは、風速が毎秒50メートルから92メートルに該当する。

竜巻の風は「春一番」の風ではないが、「春一番」を吹かせた気象条件が竜巻を発生させた。その意味では、このときの竜巻は、「春一番」に付随する現象と言ってよいだろう。関東地方南部では、発達した低気圧が北方を通るときに南風が強まりやすい特性がある。とくに、西から接近する寒冷前線の前面では、発達した積乱雲の帯が形成され、雷や雹、激しい雨を伴い、時に竜巻などの激しい突風をもたらすことがある。

北日本を直撃する低気圧

ここまで、西日本や東日本の「春一番」の様子を見てきた。このとき、北日本では何が起こるであろうか。

気象庁は、西日本や東日本の各地について、「春一番」の基準を設け、それに該当する風が観測された場合には「春一番が吹きました」と発表することにしている。しかし、北日本についてはその対象としていない。それはなぜか。

「春一番」について解説した書物の中に、「北日本では春一番が吹かない」と書いているものがあるが、その記述は正しくない。北日本では、春一番が吹かないのではなく、そのような風に注目する意味がないのである。

少し考えれば分かることであるが、西日本や東日本に「春一番」を吹かせる日本海低気圧は、北日本を直撃する。北日本にとっては、「春一番」どころの騒ぎではないのだ。本連載シリーズで、前回(1月)、「低気圧の猛威」について解説したが、西日本や東日本で「春一番」のニュースが聞かれるときこそ、北日本では低気圧の猛威を警戒しなくてはならない。

実際、図2で3月1日の天気図を見ると、低気圧の中心は八戸付近と根室付近に進み、それぞれ976ヘクトパスカルおよび974ヘクトパスカルまで発達している。東北地方は猛吹雪のため奥羽本線と羽越本線が全面不通となり、北海道は空と陸の交通が全域で停止し、翌2日も混乱が続いた。

おわりに

「春一番」は、春先に現れる、季節外れの、束の間の強い南風である。激しい、時には激烈な暖気突風を伴うこともある。そして、その束の間が過ぎると、必ず冬の季節風が戻ってくる。「春一番」が強ければ強いほど、揺り戻しの季節風も強いと考えなければならない。こうして、「春一番」と揺り戻しの季節風が、まるで往復ビンタのように攻めてくる。両者は温度がまるで異なり、引き起こされる災害現象も異なる。季節外れの春型の災害と、冬に逆戻りする災害とに備えなければならない。

(了)

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方