連載

-

第9回 社会的インパクト投資とソーシャルリスク管理

イメージ(Adobe Stock)企業活動を継続するためには、それを可能にする資金調達が必要になる。それゆえ、投資の動きと企業活動との間には相互依存関係がある。投資の世界におけるサステナビリティの動きは、1920年代に登場した社会的責任投資*1(SRI)という新しい投資に見出される。

2025/05/23

-

第6回:偽の警告画面に要注意!!

パソコンの画面に「ウイルス感染した」などの偽の警告画面で驚かせ、有料のサポートと称して、電子マネーカードなどを購入させたり、ネットバンキングでの送金で代金を騙し取ったりする「サポート詐欺」。今回は、そんなサポート詐欺の手口とその対処法について説明します。

2025/05/21

-

セキュリティは技術課題ではなく経営課題

ITリテラシーがけっして低くないと思われる上場企業でも毎年サイバーセキュリティインシデントが発生。セキュリティの枠組みを強化すべく、昨年から制度やガイドラインの改訂が続いています。金融庁のJ-SOX改訂について以前に触れましたが、今回はNIST(米国国立標準研究所)のサイバーセキュリティフレームワーク2.0を紹介します。

2025/05/21

-

永野芽郁と田中圭の報道から考える広告リスクタレントの不倫疑惑

「不倫報道で契約解除」は企業の広告・広報担当者にとって決して珍しい判断ではなくなりました。特に「B to C」企業は世間の空気に過敏にならざるを得ない構造があります。永野芽郁さんと田中圭さんという人気俳優による不倫報道が世間をにぎわせています。企業にとって本質的に問われるべきは、タレントの私生活そのものではなく「報道によって自社ブランドが受けるリスクをどう評価し、どう備えていたか」という事前準備と、報道後のブレない対応です。本稿では、広告タレント起用のリスクに対して、企業が準備しておくべきこと、そして“報道された時”にどう判断すべきかを整理します。

2025/05/20

-

消費者裁判手続特例法の概要

民法は、対等な当事者同士の法律関係を前提に形成されていますが、実際の当事者間、例えば事業者と消費者の間には交渉力等の格差があります。そのため特別法として消費者契約法が制定され、消費者保護が図られているわけですが、民事裁判手続にも特例法として「消費者裁判手続特例法」があります。今回はこの特例法の概要をご説明します。

2025/05/20

-

「言霊」の国で議論は形骸化しリスクは隠される

前稿で触れた「言霊」の弊害を、今回もう少し考えます。「言霊」は実現して困ることを話題にしない思想ですが、タブーを避けた話し合いが早晩形骸化するのは自明でしょう。例えば「原発問題」「核問題」はどうでしょうか。日本における「言霊」の弊害は、現代の我々の前にも横たわっています。オープンな議論のできる情報環境が待ち望まれています。

2025/05/17

-

価格転嫁とデジタル化に向けた第一歩 中小企業白書2025年版より

2025年版の「中小企業白書」と「小規模企業白書」が4月25日に閣議決定されました。円安・物価高、金利上昇、構造的な人手不足など、激変する経済環境の中で中小企業・小規模事業者が直面する課題と、それに対応するための戦略を多角的に分析しています。今回は白書をもとに「価格転嫁」と「デジタル化」を実現するための第一歩を説明します。

2025/05/16

-

実名SNSと企業責任SHIFT社の謝罪対応から学ぶ

芸人であり絵本作家でもある西野亮廣さんが、Xでダウンタウンへの思いを綴り、投稿。その一連のやりとりの中で、上場企業の社員による「引用リポスト」が大きな波紋を引き起こしました。内容だけの問題ではありませんでした。投稿主が実名を出し、プロフィール欄に勤務先である「株式会社SHIFT」の名を記載していたからです。

2025/05/15

-

5月病対策は社員にセルフケアを勧めよう

企業のリスク担当者はこの季節、いわゆる「5月病」で不調に陥っている社員がいないか気にしている人も多いでしょう。春は大きく環境が変わる時期。その後ゴールデンウィークを迎えて緊張がゆるむこともあり、連休が明けてから「気分が落ち込む」「やる気が出ない」などの心身の不調が生じます。今回は職場のメンタルヘルスを考えます。

2025/05/15

-

第6回 介護経験がもたらすもの~教訓と介護後の人生設計~

これまで5回にわたり、認知症の母親を介護する中で直面した様々な課題と、それを乗り越えるための実践的対策について書いてきました。最終回では、介護という人生の転機を経験し、その後の自分の人生をどう再構築したのか、その過程で得た気づきについて綴っていきたいと思います。

2025/05/15

-

第8回 ソーシャルリスクの新展開とリスク管理の進化

これまで、社会問題の解決は政府やNPOなどが担うものといった認識が少なからずあった。しかし、気候変動枠組条約に基づく行動や持続可能な開発目標(SDGs)に基づく行動などが示すように、多様な社会の担い手が協力して積極的に社会課題に取り組む必要性が強く意識されるようになってきた。

2025/05/06

-

第5回 介護施設選びの正解 ~後悔しない選択のために~

「お母さんを施設に入れるなんて、できないわ」「親の面倒は子どもが見るのが当たり前じゃないの?」こうした言葉を、私は施設探しを始めた頃、周囲から何度となく耳にしました。そして、私自身の中にも、そんな声が常にありました。これまでの連載を読んでくださっている方なら、私が東京で働きながら長野の母親を介護するという"遠距離介護"を選択したことをご存知でしょう。

2025/05/06

-

第18回 政府と民間の排出権取引の動向

国内初の排出権取引所は、京都議定書に基づいて、温暖化ガスの排出削減目標の達成に向け、2007年度より開始しています。商社や電力会社などの一部大手企業は、早くからクリーン開発メカニズム事業を活用して、海外から独自に排出権を購入しています。政府と民間の排出権取引のしくみと事例を紹介いたします。

2025/05/05

-

プロバイダー頼りの落とし穴

企業は効率性を求めて、データの保存・処理にクラウドベースのSaaSそしてPaaSアプリケーションの導入を増やしている。一方でSaaSへの投資に応じたセキュリティへの投資は遅れている。セキュリティはソフトウェア・プロバイダーだけの責任ではなく、それを活用する企業にも及んでいるが、ややもするとプロバイダー頼りになりがちになる。

2025/05/05

-

ドラマ「御上先生」が教えてくれた大事なこと

事実をとらえて本質をみつめ、課題を明確にして行動しなければ、リスクマネジメントはできません。そのためには健全な情報空間、言論空間が不可欠ですが、それが急激に歪んでいます。この環境にどう向き合えばよいのか。今年1月から3月まで放送されたドラマ『御上先生』に重大なメッセージがありました。問題解決のキーワードを紐解きます。

2025/04/30

-

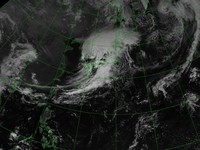

史上最強の日本海低気圧――4月の気象災害――

2012年4月2日、中国大陸にあった低気圧は、翌3日には日本海へ進み、猛烈に発達した。この低気圧により、山形県酒田市飛島で51.1メートル/秒の最大瞬間風速が観測されるなど、3日から4日未明にかけて、西日本から北日本の広い範囲で暴風が吹き荒れた。これに伴い、死者5人、負傷者約500人のほか、建物被害、停電、交通機関の運休などの被害が発生した。今回は、この事例の特徴を調べてみる。

2025/04/28

-

地域社会の安全はすべての主体が積極的に獲得する姿勢が求められる

国による南海トラフ地震被害想定の見直し結果が3月31日に公表され、1か月が経過しました。これは内閣府の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」での意見をふまえてとりまとめられたもので、磯打も委員として参加していました。

2025/04/28

-

第4回 仕事と介護の狭間で ~キャリアへの影響と対策~

「お母さんが新型コロナウイルスに感染してしまったようです」 この電話を受けたとき、私は会社での重要な任務の真っ只中でした。皮肉なことに、新型コロナウイルス対策本部の主査として、社内の感染対策に関わっている立場だったのです。

2025/04/26

-

高年齢者雇用安定法で求められる定年に関する措置

少子高齢化による労働力不足が叫ばれるなか、高齢者の活躍が重要視されています。高齢者の雇用に関する法律には「高年齢者雇用安定法」があり、定年制に関して事業主に義務・努力義務を課しています。主な2つが「高年齢者雇用確保措置」と「高年齢者就業確保措置」。今回は、これら2つの措置を取り上げてご説明します。

2025/04/25

-

描けないバラ色の未来私たちの結末は!?

産業革命前に比べて平均気温が1.5℃を超える2030年の予測をもとに、企業社会への多種多様な影響を見てきたこの連載は今回で最後となる。気候変動対策の現実はどうか。第二次トランプ政権が誕生して以降、気候変動を巡る空気は国内も一変しつつある。

2025/04/23

-

第5回:「副業を名目とした詐欺」に要注意!!

スキマ時間を使って「スマホで副業ができる」などの広告に応募し、逆にお金をだまし取られる詐欺が急増しています。今回は、そんなSNSの副業を名目とした詐欺の手口とその対策について紹介します。

2025/04/21

-

第7回 社会課題の相乗効果

コネティカット大学の医療人類学者メリル・シンガーが1990年代半ばにつくった「シンデミック」という用語がある。これは、シナジーとエピデミックの合成語であり、社会・環境要因と健康・衛生要因が重なり相互作用の結果が生じる危機を表現している。リスク管理の世界では、ある事象とある事象が連鎖的につながり想定外の巨大な損失を引き起こす状況を「システミックリスク」と呼んで警戒しているが、その現象の1つといえよう。

2025/04/18

-

行き過ぎた危険行動を誘発する情報環境

米・ケネディ元大統領暗殺の政府文書が、機密指定の解除により公開されました。一方国内では安倍元首相暗殺の公判がいまだ始まりません。「安倍なら何を言っても許される」という情報環境が凶行さえ許される空気を醸成したと考えますが、同じ空気が立花NHK党党首の襲撃、斎藤兵庫県知事のバッシングにもありそうです。情報環境の危機を考えます。

2025/04/17

-

第3回 要介護認定の壁 ~知らないと損する制度の仕組み~

母の認知症診断から特養入所に至るまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。その最大の要因の一つが、私が東京、母が長野という「遠距離介護」の現実です。今回は、東京と長野を行き来しながら直面した様々な課題と、その対応策についてお伝えします。

2025/04/17

-

取引先からの「厳しい」要求ビジネスの維持と従業員保護

企業間取引でのハラスメントに該当する振る舞いが見られるのは少なくありません。重要な取引相手ほど、難しい舵取りが求められます。今回は、社内対応を含めた対策を紹介します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)