レジリエンス

-

近隣コミュニティーとのつながり、暮らしの満足感がパーソナライズへのニーズを高める

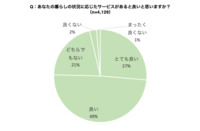

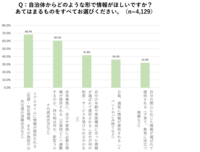

前回、デジタルサービスに関する住民ニーズとして、緊急時に自分や家族に必要な情報提供に高いニーズがあることをご紹介しました。リアルタイムな情報提供にも高いニーズがありました。ニーズの高かった項目には、「自分や家族に必要な情報」あるいは「自分の年齢や家族構成に合った情報」というキーワードが入っています。一人一人、あるいは家族の状況に合わせた情報やサービスの提供という観点から、本稿ではこれらのサービスを総称してパーソナライズサービスと呼ぶことにします。

2021/06/04

-

カスタマイズ性向上した段ボール製間仕切り

パッケージ、ダンボール、箱のデザイン・製造・販売を手がけるサガシキは、避難所や休憩場所などでのプライベート空間を確保するための段ボール製間仕切り「ハコデルーム」の新タイプとして、現場でのカスタマイズ性を向上した「ハコデルーム カスタマイズ」を販売する。

2021/06/03

-

市原市、「福祉避難所」開設訓練を実施 訓練体験で手応え

市原市は6月2日、災害時に高齢者、障害者、妊産婦など、避難所の生活において特別な配慮が必要な人とその家族を受け入れる「福祉避難所」の開設訓練を千葉県立市原特別支援学校の体育館で実施した。一般社団法人福祉防災コミュニティ協会が指導にあたり、市内の福祉関係24施設31名、防災・福祉担当の市職員14名など合計49名(講師を除く)が参加した。

2021/06/03

-

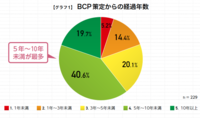

過去の被災経験は実効性の改善には結びつかない

リスク対策.comは、企業の事業継続の取り組みに関するアンケート調査を実施しました。東日本大震災から10年が経過し、BCPがどの程度定着しているのか、実効力がともなっているのかなどを把握することが目的。リスク対策.comのメールマガジン購読者から計265件の有効回答を得ました。数回に分けて結果を紹介していきます。

2021/06/03

-

地震動を入力するだけでリアルなVR地震体験

地震観測装置メーカーの白山工業は、任意の地震動記録を指定形式で入力するだけで、建物・高さに応じたリアルなVR地震体験が可能な地震体験装置「地震ザブトン+SYNCVR」を提供する。防災訓練やBCP訓練を目的とした1日利用の出張運用サービスから、イベントや企画展での短期レンタル、施設常設の長期レンタルなど、目的や場所に応じた利用を提案する。

2021/06/02

-

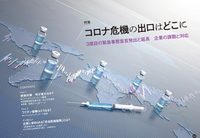

コロナ危機の出口はどこに

3回目の緊急事態宣言は対象地域、期限とも拡大・延長され、混沌の度を強めています。月刊BCPリーダーズ6月号は、長引くコロナ禍で企業の対応がどう変わっているのかを調査。編集部に届いたコメントや寄稿から危機管理担当者の課題や悩み、打開策をまとめるとともに、注目を集めるワクチン接種について、企業に求められることを「安全配慮義務」の観点から専門家にインタビューしました。

2021/06/01

-

氷点下30度にも対応するIoTデバイス向け自立型電源

リコーは、微弱な光でも高い発電性能を発揮する固体型色素増感太陽電池モジュール「RICOH EH DSSCシリーズ」の新製品(5284a/2832a/1719a)を提供する。最大出力を従来製品の約20%向上させ、摂氏マイナス30度までの低温環境下でも対応可能としたもの。照明機能の付いた冷凍用の倉庫やショーケース内のセンシングなど、多種多様な環境で使用できる。IoTデバイスの自立型電源として、製造・物流、スマートオフィス/ホーム、介護・医療(医薬品の保管)などの分野での活用を提案する。

2021/05/29

-

製造現場の改善をIoTで支援

自動車部品製造を手がける松田電機工業所は、製造現場の生産状況や設備停止などを簡単にデータで記録し、自動で分析を行う現場改善IoTツール「Genba Vision」を提供する。設備の動作とランプの点灯状況を監視する各センサーを用いてデータをPCに自動蓄積し、グラフで見える化することで、現場の改善を支援するもの。自社運用では、設備停止の50%を占めていた要因をデータで特定し、改善を行うことで、同原因による停止を63.3%減少させたという。

2021/05/27

-

BCP文書に足し算的にリスクを並べるだけでは限界

気象災害は繰り返し発生し、影響が波及し長引くという意味で、点ではなく「面」のインシデントです。BCP文書の見直しを前提に足し算的にリスクを並べるだけでは次の一歩につながりません。最終回となる今回は、気候変動に対処するにはBCMの見直しも重要であることを述べ、どうすれば気候変動に適応可能なBCMになるのかを提示します。

2021/05/27

-

リモート参加可能な重要インフラサイバー防衛訓練

日立製作所は、電力や鉄道、上下水道などの社会インフラ事業者向けに、リモート環境からの参加を可能としたサイバー防衛訓練サービス「オンラインNxSeTA」を提供する。これまで、同社の大みか事業所や顧客の拠点・事業所で、重要インフラ分野での高度なセキュリティ人財を育成する場として多数の訓練実績を重ねてきた「サイバー防衛訓練サービス(NxSeTA)」をオンライン化したもの。

2021/05/26

-

シブヤに仕掛けられたクールな防災イベント見た?

今回会ってきたのは「もしもくん」です。誰?って感じですが、もしもくんは「もしもプロジェクト」というイベントのイメージキャラ。5月1日~14日に渋谷の街で繰り広げられた「もしもウィーク」は、あいにく緊急事態宣言下となってしまいましたが、特別に内閣官房国土強靭化推進室の方とご一緒させていただくことができました。クールでおしゃれな防災の発信をご紹介します。

2021/05/25

-

厚み63ミリの折りたたみ防災用ヘルメット

DICの100%子会社であるDICプラスチックは、防災の様々なシーンで活用できるヘルメット「IZANO(イザノ)2」(6月3日発売)を販売する。「ヘルメットらしい外観」、「現場でも使える保護性能」、「誰でも簡単に使える」をコンセプトに開発した初代「IZANO」を改良し、収納性や現場での使い勝手を向上させたほか、子供サイズにも対応した。

2021/05/24

-

デジタルマニュアルで災害対応力を向上

BCPや災害対応マニュアルを整備している会社は多くありますが、重要なのは内容を従業員が理解して実際に動けるようにしておくこと。住宅会社のアネシスグループは、災害前・災害後の従業員の行動手順を分かりやすい電子版のマニュアルとしてまとめ、さらに顧客の被害状況を正確に把握するためにデジタルツールを駆使しながら災害対応力を高めています。その取り組みが評価され、ジャパン・レジリエンス・アワード2021で「最優秀賞」を受賞しました。

2021/05/24

-

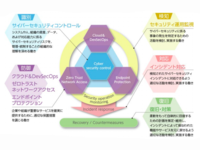

ワンストップのサイバーセキュリティー運用代行

日本ユニシスは、統合的なサイバーセキュリティー経営のためのアウトソーシングサービス「マネージド・セキュリティー・サービス」を提供する。経験豊富なセキュリティー専門家が、企業のサイバーセキュリティー体制やシステム、機器などの運用を代行し、有事の際の復旧支援をすることで、運用負荷とリスク低減を実現するもの。

2021/05/22

-

リアルタイム情報と緊急時に自分や家族に必要な情報提供に高いニーズ

今回は、個人個人の状況に応じた情報発信を実現するための鍵となるパーソナル情報=個人情報の取り扱いについて、日本全国を対象としたアンケート調査の結果から見えてきたエッセンスをご紹介しま

2021/05/20

-

「障害」か「障碍」それとも「障がい」?

「結いマーク」を制作しました。ピクトグラムアートによる「障害」の表記に対する社会風刺です。デリケートなテーマだからこそ、問題に正面から向き合うきっかけにしてほしいと思いました。

2021/05/19

-

常に問う「本当に命を守る行動が取れるのか」

業種や業態、規模、地域は違っても、危機管理担当者の悩み、やりがい、目標、思いには共通点が多くあります。組織の垣根を越えてそれらを共有することは、個々が直面する課題解決のヒントになるはず。企業の防災・BCP、リスクマネジメントの現場をまわす実務者に今の取り組みと仲間へのアドバイスを聞くシリーズの第3弾です。

2021/05/18

-

技術革新が後押しする「気候変動」時代の水害対策

2020年7月、国土交通省・社会資本整備審議会が「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について ~あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換~」と題する答申を発表しました。「周期的変化にとどまらず恒久的に気候が変化している」という前提に立ち、水害対策を根本的に考え直さなければならないという問題意識に基づいた答申です。

2021/05/18

-

防災時にも使える多用途折り畳み式LEDマルチライト

ハクバ写真産業は、三脚ブランドVelbon(ベルボン)から、アウトドア・ブランド「Coleman(コールマン)」とコラボした折りたたみ式LEDライト「Coleman LEDマルチライト」を販売する。1台でアウトドアやウェブ会議、撮影用ライト、防災用懐中電灯など、幅広い用途やシーンに対応するもの。昼光色・昼白色・電球色の3種類の発光色と5段階の調光機能を搭載し、最大約645ルーメンで点灯する。

2021/05/18

-

PART3 激化する山火事/森林火災※「燃料蓄積」状態の森林 乾燥化と土地利用で火災拡大

森林を含む世界の火災面積はここ20年大きな変化なし。ただ、もともと自然の山火事が起きやすい乾燥地域は温暖化でさらに乾燥が加速、そこに人為的要因が加わることで火災が激化する傾向にあります。日本は相対的に森林火災リスクが小さいとはいえ、その要因と影響はグローバルの経済システムを介してつながっています。パンデミックがそうであるように、山火事もまたグローバル後の生き方を問いかけています。

2021/05/14

-

気候変動リスクへの対応はもはやBCMの課題

今回は気候変動を見据えたBCP見直しのポイントについて、これまでの内容を整理し、いくつか追記を行います。気候変動がもたらすリスクは、地震のような単一のリスクではありません。状況を見て、必要ならば新たなリスクを素早く組み込めるようなスリム、もしくはライトなBCPが求められます。それはもはや、BCM(事業継続管理)の課題かもしれません。

2021/05/13

-

除菌バイオ製剤入り災害用トイレ

防災用品の開発・販売支援を行うTHINK vinc.は、加賀屋産業と共同開発した災害用トイレ「モレーヌ」を販売する。女性視点で開発したもので、微生物の力で臭いと病原菌の増殖を抑える「バイオ製剤」と「防臭効果の強力な袋」をセットで提供する。停電や排水管破損によって流せなくなったいつものトイレにセットするだけで使用できる。

2021/05/12

-

PART2 企業の火災リスクが高まっている理由企業は「発生確率」と「影響度」を見直し防火体制を再検討

ここ数十年、工場・作業所、事務所などの火災発生件数はほとんど変わりません。しかし統計上の数字にはあらわなくても、特定の分野で火災リスクが高まっていることは考えられます。最近の例でいえば、半導体工場での火災の頻発。製品需給がひっ迫するなかでの火災は通常時より影響が甚大です。コロナ禍のいま、企業はさまざまな観点から火災リスクを見直す必要があるでしょう。

2021/05/12

-

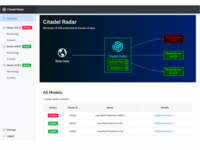

AI品質保守を効率的に実現する自動モニタリング・ツール

AIスタートアップ企業のCitadel AIは、企業が持つAIシステムを自動モニタリングし、異常を検知・ブロック、可視化することで、AI固有のリスクから守るツール「Citadel Radar」β版を提供する。AIを改修することなく、さまざまなAIのモデルやアプリケーションに適用できるもので、効率的なAI品質保守を可能にする。

2021/05/10

-

次々に法制度の創設・改定 今年は「福祉防災元年」

高齢者福祉施設の防災対策をめぐり、法制度の創設や改定が集中的に行われました。BCPの策定、要支援者の個別避難計画の作成、危険地域の開発規制など、国と自治体、施設の連携と協力によって従来の避難体制が大きく変わりそうです。2021年はまさに「福祉防災元年」。新たな取り組みのポイントを紹介します。

2021/05/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)