教育・ハウツー

-

ブラック校則が防災教育を阻むワケ

2019年4月、全国各地で雪が観測されました。まさか、うちの地域で4月に雪なんてという声も各地で聞こえてくる一方で、1988年の昭和最後の4月8日にも関東で雪が降っていたという報道もありました。みなさんの地域ではいかがでしたでしょうか?

2019/04/19

-

第4回:社会関係資本

これまで、経済資本、組織資本、人間資本、シンボル資本、とそれぞれ見てきましたので、社会関係資本に焦点をあてたいと思います。といっても、これまでの記事の中で、復旧プロセスにおける社会関係資本の働きについて触れてきています。今回は、福島県双葉町の事例をもとに、改めて社会関係資本について見ていきます。

2019/04/19

-

第3回 福祉施設の防災力向上(3)

厚生労働省は、団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しています。地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)ごとが想定されています。

2019/04/18

-

第4回:BCPのベースとなる防災・減災対策のあり方(その1)

ある時、これからBCP(事業継続計画)を策定することになっている運送会社を訪問し、予備的な防災リスク・チェックをさせてもらったことがある。駐車場の一角にインタンク(自家給油設備)があり、傍の塀には錆びた鉄板の扉に「消火器」と書かれたボックスが備え付けられている。その大きさから中型の消火器が2本は入っていそうである。ちょっと中を拝見してよろしいですかと担当者に言って扉を開けてもらうと、なんと中は空っぽだ。「あれ…!?」とお互いに顔を見合わせてしまったのだった。

2019/04/18

-

家の権利証紛失も権利失わず

一般に「権利証」と呼ばれているものには2種類あります。ひとつは「登記済証」といって、不動産登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面です。次に売買や抵当権設定をしたりするときに使います。昔からイメージされている権利証はこちらかと思われます。もうひとつは「登記識別情報」といって、登記済証にかわって、新しく発行されるようになった英数字による12桁の番号情報(パスワード)のことです。通常は登記識別情報通知書として手元にあり、目隠しのシールが貼られています。ちなみに、2005年に「登記済証」は「登記識別情報」に切り替わっています。これらは再発行されません。

2019/04/17

-

リンカーンに学ぶ「災害食」訓練

訓練の内容を決めるのはその土地に暮らす住民自身のはずですが、そうなっていない。消防署がリーダーシップを取っている場合が多いように思います。今回は、神戸市須磨区の神戸市立横尾小学校で行われた防災訓練中に食べた昼食の話をしましょう。

2019/04/16

-

第12回【練馬区】(下)「まあるカフェ」から広がるわたしたちの町

東京都23区内の災害対策は多様です。それは、地形や過去の経験が様々だから。お住まいの地域の防災対策が「その区ならでは」のものになっていることをご存知ですか? まずは、住んでいるまちのことを知り、そのまちで安心して暮らすための対策を知る。その行動次第であなたの大切な人の命が救われるとしたら…? 23区の「その区ならではの自治体の取り組みと住民の活動をここで一挙にお伝えします!今回は、練馬区です。

2019/04/11

-

猫との避難について真剣に考えてみた

今回のタイトルのきっかけは、茨城県の動物指導センターにお邪魔したことです。以前からお世話になっている県庁の方が、動物指導センター担当だったためお声がけいただき、特別に視察させてもらいました。

2019/04/11

-

通帳やカードなしでも預貯金は引き出せる

津波、洪水、土砂災害、火災等の差し迫った危険から身を守るためには、率先して、直ちに避難行動をとることが不可欠です。その場合に、必ずしも日常生活で使っている貴重品類が手元にあるとは限りません。だからといって、それらを探したり集めたりしているうちに避難行動が遅れたり、ましてや一度避難行動をとったにも関わらず引き返すようなことは絶対にしてはいけません。

2019/04/10

-

様変わりする美人コンテストと災害食コンテスト

災害食にもコンテストがあるのをご存知ですか。アッ、ご存じない?それでは、早速……、ある斬新なコンテストをご紹介しましょう。

2019/04/09

-

ネットワークと共に攻撃も進化

「現在はすべての物がネットワークにつながれ…」といった言葉をよく耳にします。皆さんが働いている環境では実際どうなのか? このコラムでは様々な企業・産業システムがどのようなネットワークにつながれ、どのような利便性を生んでいるのかに簡単に触れながら、サイバー攻撃の影響に関してわかりやすく説明していきます。

2019/04/08

-

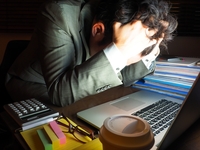

付け焼刃の「働き方改革」対策

2019年4月1日、前年7月に成立したいわゆる「働き方改革関連法」が施行されました。この4月からは大企業のみの適用ですが、2020年4月からは中小企業も対象になることが決定しています。

2019/04/08

-

第3回:被災企業の教訓

前回の最後に、日ごろから「災害を忘れない」「災害に関心を持ち続ける」ための工夫を一つ紹介した。それはディザスター映画のような大災害の残像を脳裏に焼き付けることではなく、もっと身近な目の前の小さな災害リスクに焦点を当てることであった。リスクが潜んでいるかどうかはっきりしないときは、声に出して「ここにリスクはないか?」と自問自答する習慣をつければよいとも述べた。

2019/04/04

-

企業と地域が助け合う地区防災計画制度

最近よく、「地区防災計画制度」というキーワードを見聞きしませんか? 似たような言葉で、都道府県と市町村が策定する「地域防災計画」というものがありますが、別物ですから間違えないでくださいね。実は、この地区防災計画制度を利用すれば、皆さんの会社のBCPの実効性が高められますし、行政からのサポートも得られやすくなることを知っていますか?

2019/04/04

-

第3回:人間資本とシンボル資本

前回と同じく大槌町の事例を基に、人間資本とシンボル資本について考えていきたいと思います。

2019/04/03

-

アルファ化米は食べられていない!?

そのとき避難所では何を食べていたか。 これは重要な問題ですが、時の流れにかき消されて事実がわかりにくくなっています。メディアからの情報が少なく、現地入りしないとわかりにくい。わたしは詳細を知りたいのですが、なかなか真相が見えてきません。

2019/04/02

-

家具固定は、民間賃貸でも実施できる!

ハーイ!みなさん、こんにちは!今回は、この話題。2019年3月1日のニュースを見てくださいましたか?

2019/03/29

-

消防活動におけるサーマルカメラの有効活用について

日本でも20年ほど前から、サーマルカメラ(熱画像カメラ)消防現場で活用されているが、10万〜100万円以上と、非常に高価な物が多い。また重くかさばり、使い勝手が悪いため、結局、使わなくなったという声をよく聞く。

2019/03/28

-

いざという時のため、簡易トイレの実験

赤プルのちょっくら防災。いよいよ携帯トイレの実験!!のお話です。と言っても、数ある携帯トイレを全て試せたわけではありません。

2019/03/28

-

応急危険度判定は罹災証明書の被害認定ではない

被災建物応急危険度判定(応急危険度判定)とは、自治体の地域防災計画などに基づき、地震後に実施される調査のひとつです。建築の専門家(応急危険度判定士)が、被災地域の建物に、余震等による倒壊や壁の落下の危険性等がないかを判定するものです。

2019/03/27

-

野菜が乏しい災害食

写真ACスーパーの店頭には、まず果物、野菜売り場があり、奥に魚や肉の売り場が続きます。なぜ野菜が入り口近くにあるのでしょうか? 多分、献立を考えるときの決め手が、まずは「野菜」ということなのでしょう。野菜が「主役」なのは、買い求める分量で野菜が一番多いからです。

2019/03/26

-

安全基準を少しだけ下げて落札した企業

私は、リスクマネジメントの目的はズバリ「会社を倒産させないため」だと思っています。会社が倒産する理由は最終的に「収入」<「支出」という財務的破綻が原因となりますので、リスクマネジメントとは「収入」に係るリスクと「支出」に関わるリスクを管理する手法とも言えます。でも、社長や財務部門だけが考えればいいことではありません。収入や支出に関わるリスクとは、言い換えれば本来あるべき姿との「差」であり、その差を生じさせる要因は、社員一人ひとりの行動にある、その行動を管理するのがリスクマネジメントです。従って、経営への影響を考えないリスマネジメントはあり得ませんし、従業員一人ひとりにどう当事者意識を持たせるかがリスクマネジメント活動の最も重要で、難しい部分にもなります。

2019/03/25

-

バンライフで防災を考える

つくば市は3月21日と22日の2日間、バンタイプの車で場所に捉われない働き方や暮らし方を実践する「バンライフ」を切り口としたイベント「つくばVAN泊2019」を開催した。仕事と暮らしのモビリティ、そして、防災にフォーカスしたこのイベントには、全国から多数のバンライファー(バンライフを実践する人)が集結。市や研究機関の担当者らも加わり、実際にバンライフの体験を通じて、感じた課題やこれからの可能性について意見を交わした。

2019/03/25

-

最年少、小1防災女子から学ぶ

先日、とある講演先で、一番前にちょこんと座った女の子がいたのです。ママと一緒に小学生が講演に参加することはよくあることなのですが、その子は、ママと離れてあえて一番前の席に座ったのです。

2019/03/22

-

第2回 福祉施設の防災力向上(2)

2016年8月30日、台風10号により岩手県岩泉町高齢者グループホーム「楽ん楽ん」で9人全員の高齢者が水害で亡くなり、社会に大きな衝撃を与えました。現地に行ってみると、隣地には大きな工場があります。仮に、平常時から施設と合同で避難訓練をしていたならば、きっと高齢者の避難を支援してくれたのではないでしょうか。また、福祉施設も工場に避難支援を頼めたのではないでしょうか。

2019/03/22

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)