自然災害

-

実務課題の超ヒント 防災・BCP編その1

「従業員の災害ボランティア活動にルールは必要?」「家庭防災への支援はどこまでやればいい?」など、危機管理には明確な答えが存在しないケースが少なくありません。本紙はこの半年間で聞いた読者の悩みを集約、代表的な「Q(Question)」を設定し、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。

2024/08/05

-

リスクマネジメント先行事例を徹底解説

組織全体で行うリスクマネジメント活動、その導入と運用は容易ではありません。さまざまなハードルを各企業はどうクリアしているのか、先行事例を徹底解剖します。巻頭では、読者が抱える難問・疑問とその回答をQ&Aにまとめ、実務課題の超ヒントとして紹介。定番の企業事例は、本社ビル約3000人の3日間滞在に備える取り組みを掲載しました。

2024/08/05

-

非財務情報の開示動向 その1~国内のサスティナビリティ基準~

8月のESGリスク勉強会の発表者は、国際的なESGの格付け会社CRIF(本社イタリア)日本法人Sales Manager/Business Development Specialistの村上裕貴氏です。

2024/08/01

-

軽トラックと組み合わせた水供給システム

物流資材のECサイト「トラデポ」を運営するチームライクは、軽トラックと組み合わせて使用する水供給システム「ウォーターキャリア(軽トラック用)」を販売する。被災地の現場作業にあたった陸上自衛隊から、水害など災害時における飲料水以外の水の確保の課題を聞き取り、“普段も使える防災用品”をテーマに開発したもの。災害時のほか、平常時の水源のない畑や庭などでの水やり、墓の掃除、洗車、魚の運搬などでの活用を提案する。

2024/07/30

-

第250回:欧米企業の意思決定に影響を及ぼすメガトレンド

今回は、さまざまなリスクや人的課題に影響するメガトレンドに対して、欧米の経営層がどのように意思決定をしようとしているかを調べた報告書を紹介する。気候リスクへの対策はなかなか進んでいないのが実情のようだ。

2024/07/30

-

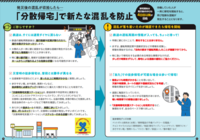

大規模地震発生時における適切な行動判断のための情報提供シナリオを提示

内閣府はこのほど「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」を改訂した。従来の3日間の「一斉帰宅抑制」の基本原則を維持しつつも、帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供のあり方と、一斉帰宅抑制後の帰宅場面における再度の混乱発生の防止の観点を新たに加えた。

2024/07/30

-

都内企業のBCP策定頭打ち=都道府県では高知が最多

帝国データバンクが事業継続計画(BCP)に対する東京都内企業の意識調査(2024年)によると、事業継続計画(BCP)を「策定している」とした割合は23.2%と、前回調査(2023年5月)から0.4ポイント減少し、ほぼ横ばいとなった。

2024/07/29

-

震災被害を経て伝統を受け継ぐ熊本の料亭店主から能登へのメッセージ

平成28年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本城を見上げて「もうダメかもしれない」と呟いたのは、150年の歴史を持つ日本料理「おく村」の店主・奥村賢さんだ。城下町で料亭街として栄えた熊本市新町に店はある。震災以前から近隣の料亭が次々と廃業する中、「おく村」は暖簾と伝統を守り続けてきた。しかし、厳しい経営に熊本地震が追い打ちをかけた。「震災をきっかけに店をたたむ」という選択肢が頭をよぎる。実際に5店舗あった料亭のうち2店が廃業を決めた。そんな中、「おく村」は営業再開を決意、現在も料亭文化を守り続けている。震災後も事業を継続するために何が必要なのか。奥村さんの体験談を元に考えていきたい。

2024/07/29

-

針原川土石流災害――7月の気象災害――

鹿児島県針原川で大規模な土石流が発生したのは、1997(平成9)年7月10日未明である。上流右岸側の斜面に発生した山腹崩壊土砂が針原川に流れ込み、土石流となって流下し、下流の砂防ダムを乗り越え、扇状地に点在する住家とみかん畑を襲った。土石流に巻き込まれた出水市針原地区の16世帯48人のうち、21人が死亡、13人が負傷した。今回はこの事例を題材として、土石流について考察する。

2024/07/27

-

さらにクローズアップされる災害福祉の力

政府の中央防災会議は、国や自治体の災害対応の基本となる防災基本計画を改定しました。岸田首相は能登半島地震の経験を踏まえ、物資輸送手段の強化・多様化、応援職員の活動拠点の整備、避難環境の向上や福祉支援の充実などに取り組むとしています。ここでは福祉支援に関して、どのような改定がなされたのかを見ていきます。

2024/07/23

-

インシデントの第一報を迅速共有システム化で迷い払拭

変圧器やリアクタなどの電子部品や電子化学材料を製造・販売するタムラ製作所は、インシデントの報告システム「アラームエスカレーション」を整備し、素早い情報の伝達、収集、共有に努めている。2006年、当時社長だった田村直樹氏がリードして動き出した取り組み。CSRの一環でスタートした。

2024/07/23

-

水害で押し寄せてくるのは「きれいな水」ではない

みなさんの職場のBCPは地震災害を対象にした計画が多いかと思いますが、台風や大雨などによる風水害は毎年どこかで発生しているより身近な災害です。本連載では、先月の続きで水害を対象としたBCPについて「水害BCPタイムライン」を用いた検討について紹介します。

2024/07/22

-

「お困りごと」の傾聴からはじまるサプライヤーBCM支援

ブレーキシステムの開発、製造を手掛けるアドヴィックスは、サプライヤーを訪ね、丁寧に話しを聞くことからはじまる「BCM寄り添い活動」を2022年度から展開している。支援するのは小規模で経営体力が限られるサプライヤー。「本当に意味のある取り組みは何か」を考えながら進めている。

2024/07/22

-

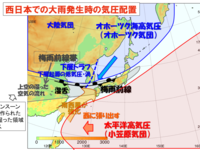

基本解説 Q&A 線状降水帯とは何か?集中豪雨の3分の2を占める日本特有の現象

6月21日、気象庁が今年初の線状降水帯の発生を発表した。短時間で大量の激しい雨を降らせる線状降水帯は、土砂災害発生を経て、被害を甚大化させる。気象庁では今シーズンから、半日前の発生予測のエリアを細分化し、対応を促す。線状降水帯研究の第一人者である気象庁気象研究所の加藤輝之氏に、研究の最前線を聞いた。

2024/07/17

-

東京本社機能移転の現実解を考える

東京に本社機能を有する企業が、首都直下地震と南海トラフ地震に対する理想的なBCP対策をこれから実現しようとしたら、非常に困難だといわざるを得ません。長周期地震動対策まで考慮するなら、予算的に莫大です。そこで、もう一度考えるべき視点が、本社機能の移転。今回は、いわゆる「疎開」的な対応として、本社機能移転の現実解を考えます。

2024/07/17

-

災害リスクへの対策が後回しになっている円滑なコミュニケーション対策を

目を向けるべきOTリスクは情報セキュリティーのほかにもさまざま。故障や不具合といった往年のリスクへの対策も万全ではない。特に、災害時の素早い復旧に向けた備えなどは後回しになっているという。ガートナージャパン・リサーチ&アドバイザリ部門の山本琢磨氏に、OTの課題を聞いた。

2024/07/16

-

高解像度の天気予報で情報はよりパーソナルに

前パートでは、気象データ活用の現状と課題を全体的に見てきました。ここでは、企業における気象データ活用の最前線を見ていきます。いま、気象データはビジネスの現場でどう使われ、何が可能となっているのか。具体的な活用例と活用法について、企業防災・BCPとの関連を中心に、民間気象会社のウェザーニューズに聞きました。

2024/07/15

-

元の状態に戻すのが事業継続戦略なのか?

BCPの計画と現実との間のギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介し、食い違いが生じる原因と対処を考える本連載。第2章は「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回は、何のための事業継続なのかという根本認識について、筆者が常々抱いている違和感を語ります。

2024/07/11

-

調布防災サミット開催災害対応と能登半島地震支援を振り返り、課題を共有

7月10日、調布市や社会福祉協議会の職員、医療、大学、NPOの関係者などが参加する調布防災サミットが調布市総合福祉センターで開催された。調布市での災害対応と能登半島地震支援を振り返り、課題を共有。調布市避難者登録フォームへの入力を試し、改善点について話し合った。

2024/07/11

-

リスクの異なる特徴を理解する

企業活動は様々な要因によって影響を受ける。その結果、企業が保有している資産、負債の価値は常に変動している。想定外の変動によって純資産が縮小したりリスクが急拡大すると、企業の倒産リスクは高まることとなる。従って企業は、これらの重要な変動要因をリスクとして捉え、同類のリスクをカテゴリー別に分類して管理しようとする。ただ、個々のリスクは異なる特徴を持っている点を十分理解した上で、適切に管理していかなければならない。

2024/07/09

-

カーボンオフセット・クレジットの仕組みとリスク ~信頼性を高めるポイント~

7月のESGリスク勉強会の発表者は、カーボンオフセット事業など環境ビジネスを幅広く展開するエレビスタ株式会社カーボンニュートラル事業部プロダクトマネージャーの荒井竜馬氏です。

2024/07/08

-

「経験と勘」のリスク管理をデータドリブンに

気象はさまざまなビジネス分野に大きな影響を与えます。防災・BCP やリスク管理においても、さまざまな気象情報・データが活用されているでしょう。そしてDX の潮流のなか、データの活用は新たな局面へと入っています。気象庁情報基盤部情報利用推進課気象ビジネス支援企画室室長の杉浦伊織氏に、気象データ活用の現状と課題を聞きました。

2024/07/07

-

COSO-ERMを理解する

検討において参考となるのが米国トレッドウウェイ委員会組織委員会 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO)のERMの枠組みである。この枠組みは、企業が、ガバナンス 、ビジネスモデル、リスク選好、戦略、カルチャーなどを総合しながらリスク管理機能をいかに組織内で機能させていくかを検討する際の知見を提供してくれる。

2024/07/06

-

世界のリスク・地震情報を収集するリスク管理システム

SOMPOリスクマネジメントは、「拠点の今と未来がわかる」をコンセプトに、企業のリスク管理をWEB上で支援するサービス「SORAレジリエンス」において、世界各地のリスク情報を収集できる新機能「グローバルアラート」と、新コンテンツ「世界の地震情報」を提供する。「国内のリスク情報だけではなく、世界中の様々なリスク情報も確認したい」、「海外拠点や世界中のサプライチェーンのリスク管理に活用したい」といった顧客の要望を受けて展開するもの。

2024/07/06

-

水害BCPタイムラインで地域とともに備える

地球温暖化に伴う風水害の頻発化・激甚化が懸念される中、日本全国どこに住んでいても、同様の災害に見舞われる可能性があります。ただし、台風や大雨による影響は防災情報をうまく活用することにより被害の軽減や回避が可能です。本稿では、水害に備えるBCPについて考えてみたいと思います。

2024/07/03

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)