2018/11/16

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

災害時にハンディをもつ要配慮者の定義とは?

次は、減災と男女共同参画研修推進センター・共同代表でもあり、早稲田大学地域社会と危機管理研究所・招聘研究員の浅野幸子さん。

自分たちで企画したイベントでありながら、盛りだくさんだなあと書きながらしみじみ思っています。

浅野さんは、多様性の視点から地域や自治体の防災力を高めていこうと、全国各地で講演や研修を行っています。さらに、内閣府の「避難所運営ガイドライン」、「男女共同参画の視点からの防災・復興取組み指針」などの策定にも関わられてきました。

浅野さんは、まず、海外の支援は、災害時に脆弱性のある人とする範囲が広いということを教えてくれました。

国内の議論では災害時に配慮しなくてはいけない人たちを「災害弱者」や「災害時要援護者」という言葉で示し、具体的には、

-妊産婦・傷病者、

-外国人居住者、旅行者

のような方たちを想定してきました。

危険が迫った時に、身体・情報・対応でハンディをもつと思われる人たちです。

けれども、国際的な議論では、多様な人々として、性別、性自認、そして年齢によっても対応が異なると捉えられています。それだけでなく、家族構成や、就労状況など、社会・経済・文化や政策等の影響によって、個人や地域の被害の程度や拡大傾向が異なってくると捉えています。

例えば、同じ妊婦さんでも、シングルマザーの人や介護もされている方への支援は異なります。同じ問題を抱えている人も経済力によっても様々な違いがあるはずですから、このように議論の幅が広いと、よりきめ細やかな支援につながります。

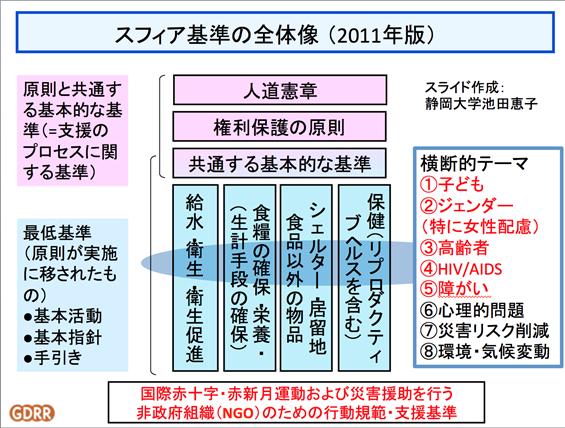

スフィア基準でも、国際的な議論と同様、脆弱性を広く捉えていて、子ども、ジェンダー(特に女性への配慮)、高齢者、HIV/AIDS、障がい、心理的問題、災害リスク軽減、環境・気候変動などについて横断的なテーマとして、常に意識して書かれています。

スフィア基準の全体の構成としては、被災者の人権、支援を受ける権利について確認した上で、すべての分野に共通する基準(コア基準)について記述し、さらに分野別の基準を取り上げるという形となっています。

これについては、先週の記事でも書きました。災害時、脆弱性のある被災者は今よりさらに厳しい状態に置かれがちです。それゆえスフィア基準では、被災者の権利保護・当事者性をとても重視しています。

次回は、それを受けたコア基準から性別・多様性に関連した部分を浅野さんに紹介していただきます。

(続く)

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方