2019/06/24

安心、それが最大の敵だ

好企画「平成の災害史展」

まず防災専門図書館のタイムリーな企画「平成の災害史展」を紹介しよう。同館刊行の案内文(広報文)をそのまま引用する。一度足を運んではいかがでしょう。

平成の災害史

~災害から振り返る30年~

防災・災害資料を専門に扱う「防災専門図書館」(東京都千代田区)では企画展「平成の災害史~災害から振り返る30年~」を2019年8月中旬頃まで開催しています。

■主旨

2019年5月から新元号「令和」が施行されます。そこで、平成元年(1989年)から平成30年(2018年)までに起きた災害を振り返ることで、昭和の時代に比べて激化している災害の状況を知り、普段から災害の備えを考えられるよう意識の向上を狙っています。

■イベントの見所

防災専門図書館が考える「災害」とは、「人に災いを及ぼすもの」です。

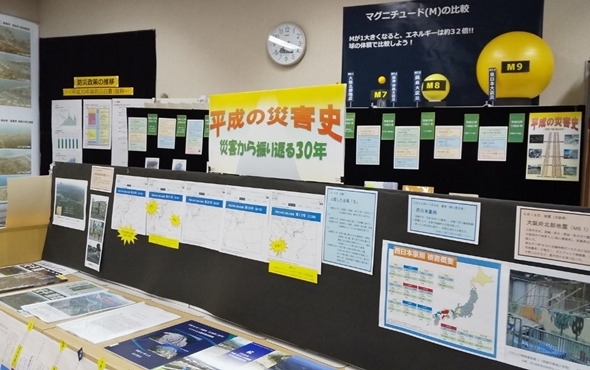

それゆえ、「災害史」で展示している内容は、地震・洪水などの自然災害に合わせて、火事・交通災害などもあります。つまり、全国の様々な災害の資料を年表形式で、一堂に会して見られる、またとない機会となっています。

また、平成30年に発災した西日本豪雨・北海道胆振東部地震については、特別に被災写真や当館作成の解説図などを展示して、来場者の理解を深められるようにしています。

■開催概要

主催: 防災専門図書館

日時: 2019年8月中旬頃まで

会場: 東京都千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館8階

入館料: 無料

■本件に関する問い合わせ先

主催:公益社団法人 全国市有物件災害共済会 防災専門図書館

担当者:矢野・堀田

TEL:03-5216-8716 FAX:03-3265-8222

Email:lib.bouasi@city-net.or.jp

URL : https://www.city-net.or.jp/library/

<展示のようす(一部)>

<防災専門図書館とは>

災害・防災資料に特化した専門図書館。

昭和31年(1956)に開館、今年で62周年を迎えた。

蔵書は16万冊。地震・洪水などの自然災害だけでなく、火災・公害・事故・戦災など人為災害も扱っている。

図書館は一般に公開しており、無料で利用できる。HPには、江戸時代のかわら版などのデジタルアーカイブも充実。オリジナルコンテンツに「防災いろはかるた」がある。地下鉄永田町駅から徒歩約4分

(つづく)

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- 平成

- 災害

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方