新着一覧

-

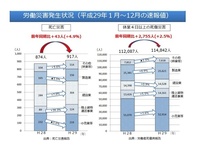

昨年の労災死者、約5%増917人

厚生労働省は19日、2017年の労働災害発生状況の速報値を発表した。死亡者数は917人で前年比4.9%増加。2年連続で過去最少だった前年までを覆す結果となった。 死傷者数は11万4842 人と2.5%増加。2012年比の目標15%削減に対して、0.3%増加する結果となった。

2018/02/28

-

気象庁新方式対応地震速報ユニット

計測機器メーカーの明星電気は、気象庁の緊急地震速報に対応した受信ユニット・装置「QCAST(キューキャスト)シリーズ」に、気象庁が3月から新たに導入する演算方式であるPLUM法の信号受信に対応した最新機種を発売する。気象庁の配信の精度が高まることで、より正確に同報通知や周辺装置の自動停止などができる。

2018/02/28

-

発電2倍で蓄電池不要IoT燃料電池

ブラザー工業は22日、燃料電池市場に正式参入し、出力4.4kWの燃料電池「BFC4-5000-DC380V」を受注開始すると発表した。効率よく安定して発電量を確保できるため非常用電源として利用でき、IoTによるモニタリングで遠隔地から燃料状況や発電状況などを把握することが可能。燃料電池の外へ水素を漏らさない安全構造となっている。

2018/02/28

-

災害情報共有で宇宙技術やAI活用へ

内閣府を中心とした政府の中央防災会議は27日、「国と地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」の第4回会合を開催した。災害時の国、地方自治体、民間企業による情報共有の仕組みである「災害情報ハブ」について、2018年度以降の重点テーマとして宇宙技術やAI(人工知能)の活用などを目指す。また「災害情報ハブ」の基本的なルールのとりまとめを行った。

2018/02/28

-

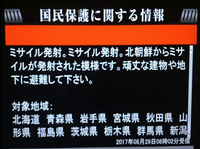

北朝鮮のミサイル問題に組織はどう立ち向かう?(下)

Jアラートの伝達内容はよく知られているように、上の写真の文面だ。福田氏によると、現在はこの文面から「頑丈な」が抜けているという。これは「頑丈な建物がなかったらどうすればよいのか」という住民の意見を受けたもの。頑丈な建物が近くになければ、なんでもよいから爆風を逃れられるように建物に入ったほうが生き残る確率は高くなる。このように、危機が発生した事後において、危機から人々の生命を守るために行われる警報や避難命令などを「クライシス・コミュニケーション」と呼ぶ。しかし今年8月、9月に発表されたJアラートによるクライシス・コミュニケーションでは、様々な問題が浮き彫りになった。

2018/02/28

-

-

ゴルゴ13動画で中小企業海外安全対策

外務省は、海外展開する中堅・中小企業向けに海外での安全対策をまとめた マンガ形式の冊子「ゴルゴ13 中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」の「動くマンガ」版を2018年度明けにも配信する。作者さいとう・たかを氏の協力を得て2017年3月に作成した冊子の好評を受けてバージョンアップ。さらなる啓発ツールとして普及促進を一層強化していく。

2018/02/27

-

北朝鮮のミサイル問題に組織はどう立ち向かう?(上)

金正恩氏が北朝鮮の政権を受け継いで4年。ミサイル発射実験の回数は一気に増加し、周辺諸国や米国の緊張が高まっている。昨年8月、9月には同国のミサイル発射実験を受けて政府はJアラートを鳴らし国民に周知を図るも、その範囲の広さや警告文に各所から様々な批判も巻き起こった。北朝鮮のミサイルと核の問題に、企業はどのように考え、立ち向かわなければいけないのか。何を優先し、どこを守るのが合理的なのか。安全保障問題や危機管理対応に詳しい日本大学危機管理学部の福田充教授に話を聞いた。

2018/02/27

-

蓄電池活用し安定稼働、電気料金削減

明電舎は26日、三井農林須玉工場(山梨県北杜市)にリチウムイオンバッテリー(LIB)対応の瞬低対策機能付大容量パワーコンディショナー(PCS)を1月に納入し、2月より運用開始したと発表した。同社として、LIBと接続したPCSの出荷は、国内メーカー研究所向けに提供した初号機に続く2号機目となる。導入することで、瞬低対策とデマンドレスポンス(DR)が期待できる。電力系統から切断された際に蓄電池への放電指示を自動で行うことができ、非常用発電機の安定運転が可能。蓄電池を夜間充電し昼間放電することで1日の電気使用量を平準化させ、負荷平準化により電力料金の削減ができる。

2018/02/27

-

国交省、津波と水害学ぶカードゲーム

国土交通省は26日、防災カードゲーム「このつぎなにがおきるかな?」のリリースを発表した。小学生向けに津波と水害があった時の注意やとるべき行動についてイラストを多用したカードゲームで説明。国交省ホームページからダウンロードし印刷して利用できる。

2018/02/27

-

除雪増強や情報共有など道路大雪対策

国土交通省は大雪時の道路の交通確保や安全への取り組みを強化する。26日、「冬期道路交通確保対策検討委員会」の第1回会合を開催。今冬の北陸の国道8号や首都高速道路で起こった車の立ち往生を振り返り、大雪の備えや発生した際の対応などを話し合った。4月に提言の中間とりまとめを行う方針。

2018/02/27

-

ランサムウェア「Cryakl」復号鍵を公開

カスペルスキーは23日、ベルギー連邦警察との捜査協力の過程で、ランサムウェア 「Cryakl」の新バージョン(別名Fantomas)により暗号化されたファイルの復元に必要な鍵を入手し、同社が参画する「No More Ransom」プロジェクトの公式サイトに公開した。 これにより、 Cryaklの攻撃を受けたユーザーは犯罪者に身代金を支払わずに、 暗号化されたファイルを復号できるようになる。

2018/02/27

-

大雪で163市町村に特別交付税繰上交付

総務省は23日、今冬の大雪で被害にあった163市町村に対して、3月に交付予定だった特別交付税の一部を繰り上げて交付すると発表した。交付額は総額218億6700万円で過去最高。大雪で除雪整備などに大きな負担がかかる市町村に対して当面の資金繰りを支援する。

2018/02/26

-

災害時用トイレづくり・火起こし学ぶ

東京ガスは、災害時に生活を持続できる自助力を磨くため、防災トイレづくりと火起こしを学ぶ生活者向けの教育プログラムを企画。社会貢献活動としてサービスエリアの1都6県内の各種イベントに無償で講師派遣に応じている。

2018/02/26

-

計画改定でエボラなど新感染症対策推進

東京都は23日、「東京都感染症予防医療対策審議会」の今年度第3回会合を開催。東京都感染症予防計画の改定内容を答申した。今年度内に改定する。2017年3月に国の感染症予防の基本指針が改められたのを受け、都でも2008年3月に策定された現計画改定のため審議を進めていた。エボラ出血熱など国内未発生の感染症やデング熱など蚊媒介感染症への対策が盛り込まれた。

2018/02/26

-

五輪暑さ対策で味スタ最寄駅前にミスト

東京都は7日、2020年東京オリンピック・パラリンピックの暑さ対策として、調布市の味の素スタジアム(大会期間中の名称は東京スタジアム)と武蔵野の森総合スポーツプラザの最寄駅である京王線飛田給駅前広場の微細ミスト設備整備への全額補助を発表した。整備を行う調布市に対し、2200万円の補助を行う。

2018/02/26

-

-

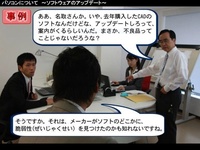

IPA、中小企業向けサイバー教材刷新

情報処理推進機構(IPA)は22日、中小企業の経営者や従業員を対象に、情報セキュリティ対策を学ぶ学習支援ツール「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」を刷新した。中小企業でも利用が増加しているクラウドサービス、スマートフォンなど6テーマを加え、学習テーマを更新。合計25テーマを、1テーマ5分ずつ25日間で一通りの項目を学習できる。利用登録が必要だが、学習利用は無料。

2018/02/23

-

低価格化へ戸別受信機の標準モデル

消防庁は22日、「防災行政無線等の戸別受信機の標準的なモデル等のあり方に関する検討会」の第3回会合を開催。災害時に地方自治体から放送される防災行政無線を屋内で聞くことができる戸別受信機の低価格化のため、機能を限定した機種の標準的モデルと仕様書例をまとめた。近く報告書として公表し、既存の各メーカーに低価格機種の開発や、新たなメーカーの新規参入を促す。

2018/02/23

-

熊本市被災マンション、初の建て替え

旭化成不動産レジデンスは21日、2016年の熊本地震で被災した熊本市の分譲マンション「上熊本ハイツ」(総戸数100戸)の建て替えを発表した。建て替え後の総戸数は184戸となり、111戸は同社による販売となる予定。マンション建替法に基づく熊本市内の被災マンション建て替えは同物件が初めて。

2018/02/23

-

気象庁、AIなどで2030年へ防災力向上

気象庁は2030年を見すえAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった最新技術による防災情報活用の向上を目指す。22日、交通政策審議会の第25回気象分科会を開催。気象業務の現状と科学技術の進歩を見すえた方向性について話し合われた。

2018/02/23

-

-

「ビジネスメール詐欺」「偽警告」など初選出

情報処理推進機構(IPA)は1月30日、「情報セキュリティ10大脅威2018」を発表した。 同ランキングは、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者などからなる「10大脅威選考会」が 情報セキュリティにおける脅威のうち、社会的影響が大きかったトピックを 個人部門と組織部門に分けて「10大脅威」として発表するもの。IPAが2011年から毎年開催している。 「偽警告」「ビジネスメール詐欺」といった新たなキーワードがランクインした。

2018/02/22

-

NTTタウンページ、大阪府と防災協定

NTTタウンページは20日、大阪府と防災・減災に関する協定を締結すると発表した。大阪府が防災情報を提供し、電話帳「タウンページ」などに掲載する。このほど発行の大阪府下タウンページには松井一郎知事のインタビューが掲載されている。

2018/02/22

-

気象庁、津波後続波予測精度向上図る

気象庁は津波注意報・警報の解除の判断に役立てるため、最大高さ出現後の後続波の予測精度の向上を図る。21日開催の「津波予測技術に関する勉強会」第15回会合で明らかにした。

2018/02/22

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)