インタビュー・講演録

-

社員一丸でまわすリスクマネジメント

東京都中小企業振興公社は1月28日、「コロナ危機を生き抜くBCPの運用方法」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した。シリーズで、講演内容を紹介していく。第4回は、株式会社マルワ代表取締役の鳥原久資氏の講演より。

2021/04/04

-

危機管理担当者の仕事

新型コロナの影響を引きずりながら新年度がスタートしました。4月の異動で新たに防災・BCPの担当になった方も多いでしょう。月刊BCPリーダーズ4月号は、新たに新たに担当となった方をはじめ、防災・BCPに携わるすべての方々の思いの共有とモチベーションの向上を願い、さまざまな現場で活動するリーダーたちの声をお届けします。

2021/04/01

-

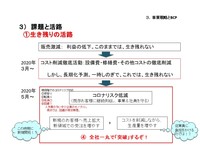

週休3日でも工場稼働率を高める

東京都中小企業振興公社は1月28日、「コロナ危機を生き抜くBCPの運用方法」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した。シリーズで、講演内容を紹介していく。第3回は、大成化工株式会社代表取締役社長 稲生豊人氏。

2021/04/01

-

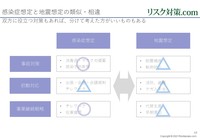

感染症を考慮したBCPのポイント

東京都中小企業振興公社は1月28日、「コロナ危機を生き抜くBCPの運用方法」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した。シリーズで、講演内容を紹介していく。第2回は、リスク対策.com編集長の中澤幸介氏の講演内容より。

2021/03/31

-

コロナによる中小企業への影響と今年の景気を読み解く

東京都中小企業振興公社は1月28日、「コロナ危機を生き抜くBCPの運用方法」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した。シリーズで、講演内容を紹介していく。第1回は、株式会社東京商工リサーチ情報本部情報部部長の松永伸也氏の講演内容より。

2021/03/30

-

政府・自治体はリスクマネジメントに失敗したブレる「リスク許容度」 簡単に変わるゴール

緊急事態宣言の解除が近づいていますが、2度にわたる延長で影響が長期化しています。当初設定していた解除基準の変更や病床使用率のような重要データの修正に対し、政府や自治体から十分な説明があったとはいい難く、信頼の低下は否めません。何が問題だったのか、リレーインタビュー第5弾はリスクマネジメントの観点からの意見を紹介します。

2021/03/17

-

「ポストコロナ」のサイバーセキュリティーと日本企業の脆弱性

今後のポストコロナにおける経済回復フェーズで想定されるサイバー環境と、企業が取り組むべきサイバーセキュリティー対策について、ITソリューション/コンサルティング事業を展開する日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)の酒寄孝側氏(サイバーセキュリティー本部長)に伺った。

2021/03/16

-

第4回 科学的にリスクを明確にして正しく恐れる

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

2021/03/15

-

第3回 コロナ感染対策から学ぶ危機管理

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

2021/03/10

-

ピックアップ特集 東日本大震災から10年

東日本大震災か10年。いま、日本社会は新型コロナウイルスによる危機に直面しています。10年前に比べ、BCP策定企業の数は飛躍的に増えました。しかし、本当に問うべきものは問われたのか。がれきに誓った思いは実現をみたのか。もう一度、危機対応について語りましょう。何が壊され、何が残り、何が再生し、何が変わったのか、事例紹介やインタビューを通じて追体験しましょう。

2021/03/07

-

第2回 舞台芸術活動としての新型コロナ対策

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

2021/03/07

-

防災の根本問題は、避難所需要に対して資源が圧倒的に少ないこと

東日本大震災からこの10年間、日本は大規模自然災害に次々に襲われた。被災者が入る避難所も、さまざまな経験を経て10年前に比べればかなりの改善が見られる。 東京大学生産技術研究所の加藤孝明教授は、公共施設を前提とした避難所は、避難所の需要に対して圧倒的に少ないと指摘。民間の「災害時遊休施設」の活用や「災害時自立生活圏」を増やして需要を減少させることが必要だと訴える。

2021/03/03

-

第1回 行政としての新型コロナ対策

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の公開シンポジウムがリスク対策.comとの共催により1月18日に開催された。シリーズでシンポジウムの内容を紹介していく。

2021/03/03

-

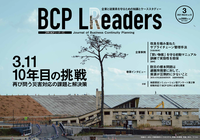

3.1110年目の挑戦

日本社会とそこに生きる企業にさまざまな課題を投げかけた東日本大震災。果たして、それらの課題は解決をみたのでしょうか、またその解決は時代の変化に耐え得るのでしょうか。奇しくもコロナ禍に見舞われている10年後のいま、企業は再び危機対応について考える機会を得ています。月刊BCPリーダーズ3月号は、企業や専門家への取材を通じ、災害対応の現在を切り取ります。

2021/03/01

-

緊急事態宣言下の社会江戸庶民の危機対応に学ぶ

国内で新型コロナの感染が確認されてから約1年。度重なる緊急事態宣言の発出と延長もあり、影響が長期化しています。しかし、日本社会が感染症の危機に直面したのは今回が初めてではありません。近代以前の社会は感染症の危機にどう対応してきたのか。日本近世史、医療社会史を専門とする奈良女子大学の鈴木則子教授に聞きました。

2021/02/26

-

資金繰り支援頼みでギリギリ経営を維持負債増えるも売上なし 春先の息切れ懸念

新型コロナ関連の経営破たん件数は、昨年9月以降1カ月90~100件超の高い水準で推移。2月も最多の発生ペースを更新している。緊急事態宣言解除が見送られ、外出自粛や時短要請が引き続き売上を圧迫。年度末を控え、息切れ企業の増加で倒産はさらにピッチを上げる可能性が高い。リレーインタビュー第4弾は中小企業の経営環境について。

2021/02/22

-

感染症法上の扱い柔軟に 年齢層による使い分けも

2度目の緊急事態宣言の発出、延長で先行きが見えない状況が続いています。コロナ対策は今後どうなるのか、今何が求められているのか、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会などで提言を行ってきた川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦氏に聞きました。

2021/02/03

-

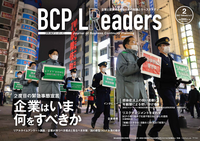

企業はいま何をすべきか

2度目の緊急事態宣言後も新型コロナの感染者数、重症者数は高い水準で推移。医療がひっ迫する一方で経済も疲弊、飲食業界を筆頭に影響が深刻化し、先の見えない状況に社会全体が不安を募らせています。いま企業はどう動いているのか、持つべき視点と取り組むべき対策は何か、国のコロナ対策は今後どうなるのか、アンケートとインタビューでひも解きます。

2021/02/01

-

苦境に立っている企業は声をあげるべき一方向のメッセージだけ優先するのは危険

緊急事態宣言によって経済社会のダメージが一層深刻化。先行きが見通せない状況が続くなか、飲食大手では「このままでは雇用を守れない」として営業時短要請に応じない動きが広まっています。企業の危機管理担当者が持つべき視点と取り組むべき対策を聞くリレーインタビュー第3弾は、危機管理広報の観点からの意見を紹介。

2021/01/27

-

「ジョブ型」へシフトできない姿が露呈変わらなければ人は入って来ない

新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない状況が続いています。企業の危機管理担当者がいま持つべき視点と取り組むべき対策を、感染リスクと事業継続リスクの側面から聞くリレーインタビュー第2弾。プリンシプルBCP研究所の林田朋之所長のコメントを紹介します。

2021/01/26

-

従来のビジネストレンドが「加速」する当座をしのぐことより中長期を見すえて

緊急事態宣言の再発令で経済社会のダメージが一層深刻化、先行きも見通せないなかで企業の危機管理担当者がいま持つべき視点と取り組むべき対策は何か。感染リスクと事業継続リスクの側面から、専門家にリレーインタビューします。

2021/01/25

-

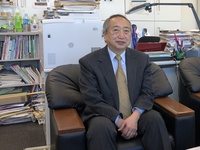

これからの国土づくり 「構想力」と「創意工夫」で

政府の復興構想会議のメンバーとして東北の被災地を訪ね、地域の再生や強靭な国土づくりに多くの提言を行った東京大学名誉教授の御厨貴氏は当時、これからの日本の行方を「戦後が終わり、災後が始まる」と表現しました。あれから10年、社会はどう変わったのか。いつか再び起こる巨大地震をめぐり、政治・行政システムや技術環境、市民の生活や仕事はどう進歩したのか。これまでを振り返ってもらいながら、現在の課題、今後の展望を語ってもらいました。

2021/01/14

-

日本社会は危機に強くなったか

東日本大震災から10年経とうとしているいま、日本は再び新型コロナウイルスという危機にあえいでいます。この10年で、社会は強くなったのか。いつか必ず起きる大規模災害をめぐり、政治・行政システムや産業構造、技術環境、市民の生活や仕事は進歩したのでしょうか。インタビューや事例取材を通じ、現在の防災・危機管理の課題を考察します。

2021/01/04

-

PCログから「不正のトライアングル」をあぶり出す組織の業務効率と危機管理力を高める内部脅威対策

企業の情報管理や労務管理のあり方が問われています。テレワークの普及でデジタル改革や働き方改革が加速し、課題も一気に表面化。従来の管理方法では、企業内部の潜在的なリスクの把握が困難になっています。企業は今後、内部リスクとどう向き合っていけばよいのか。「内部脅威検知サービス」を提供するエルテス(東京都)マーケティング担当部長の江島周平氏に聞きました。

2020/12/23

-

多様なリスクへの備えをSDGsの指標でチェック

国連が定める「SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)」に取り組む企業が増えています。国際社会が目指すべきゴールに自社の事業がどう対応するのか、この機に整理してみるのは有意義でしょう。NPO法人エコロジーオンラインの上岡裕理事長は「これから起きてくるさまざまな『持続可能性の喪失』にどう対応するかという話がSDGsの中に込められている」とした上で「事業の持続可能性を高めるためにはBCPの中で検討される項目とSDGsをつなげていくことが重要」と指摘します。

2020/12/17

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)