2016/11/28

事例から学ぶ

佐川急便を中核に物流インフラを担うSGホールディングスでは、事業継続マネジメントと環境マネジメントの取り組みを併せて行うことで、平時から燃料への依存度を低くするとともに、災害時にも確実に事業が継続できる体制を構築している。環境負荷低減に加え、企業としてのエネルギーセキュリティの観点から天然ガス車を積極的に導入するなど、事業の効率化に加えて車両そのものを減らすことで有事の燃料調達をできる限り避ける。これまでの成果を聞いた。

編集部注:この記事は「リスク対策.com」本誌2016年1月25日号(Vol.53)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年11月28日)

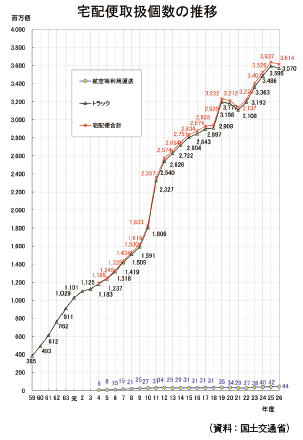

国土交通省の調べによると、全国の企業や個人間における宅配便の取扱個数(1個口30㎏以下)は年間36億1400万個にのぼる。

このうち、同社が取り扱うのは約12億個と全体の3分の1に相当する。このデリバリー事業を支えるのがグループ全体で約2万5560台ある貨物車両だ。車両の燃料を確保することは、同社の事業においては欠かすことができない。

しかし、燃料確保に関する方針は近年変化してきているという。同社リスクマネジメント・コンプライアンスユニットの幡谷剛シニアマネジャーは「BCPの観点から軽油、ガソリンなどの燃料を備蓄確保することに注力してきましたが、一方で、物流会社として、エネルギー使用の抑制など、環境への負荷低減が社会から求められていることもあり、今ではBCPと環境を切り離して考えることはできません」と語る。

京都に本社を持つ同社は、1997年の気候変動枠組条約(京都議定書)の合意以来、全社をあげてCO2の削減に取り組んできた。これらを別々に考えるのではなく、一体的に取り組むことで相乗効果を出すというのが、同社の方針だ。

震災翌日に200人を派遣

2011年3月の東日本大震災では、佐川急便の石巻や気仙沼などの営業拠点が被災する中、翌日から救援物資の輸送を開始し、3月13日には、ドライバー200人とトラック100台を東北エリアに向け派遣した。

そして震災6日後の17日からは、地域住民が営業所まで行き本人確認ができれば、荷物が受け取れる体制を整えた。

東日本大震災での対応について、幡谷氏は「物流は社会のインフラであり、被災地においては生命線であることを再認識しました」と振り返る。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

-

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方