新着一覧

-

水インフラの要らない水循環型ポータブル手洗い機

水循環を用いた次世代の分散型水インフラの研究開発・事業展開を手がけるWOTA(ウォータ)は、AIを活用した自律分散型水循環システムを搭載した、水循環型ポータブル手洗い機「WOSH」を開発し、11月に出荷する。新型コロナウイルスとの共生に向け、水道のない場所に設置可能で、いつでも綺麗な水で手洗いができる手洗い場として提案する。

2020/08/12

-

-

港湾の総合的な防災・減災対策を答申=交通政策審

国土交通省の交通政策審議会は8月11日、「今後の港湾におけるハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策のあり方」を答申した。

2020/08/11

-

-

中小企業27万社が「廃業検討」

東京商工リサーチは8月3日、新型コロナウイルスの感染拡大による企業存続への影響に関するアンケート調査の中間集計を公表した。新型コロナ終息が長引いた場合に「廃業を検討する可能性がある」と回答した中小企業の割合は7.7%となった。

2020/08/07

-

日本気象協会が高速道路の安全情報

一般財団法人日本気象協会は8月3日、天気予報専門メディア『tenki.jp』のwebサイトで「道路の気象影響予測」の無料提供を開始した。

2020/08/07

-

JTBが空き室や民泊利用し企業のBCP支援

旅行会社大手のJTBはこのほど、空きスペース仲介業の㈱スペースマーケット、民泊仲介業のAirbnb Japan㈱と提携し、災害時の「新BCP実行支援サービス」の提供を開始すると発表した。

2020/08/07

-

-

-

-

-

管理・監督者の安全観察力とコミュニケーション力を高めるプログラム

DSS サステナブル・ソリューションズ・ジャパンは、デュポンの安全トレーニング・プログラム「管理・監督者用STOP(Safety Training Observation Program)」を提供している。「リーダーは従業員の安全に責任を負う」という考えに基づき、管理・監督者が安全観察力やコミュニケーション力を高め、従業員と安全・不安全作業について建設的な話し合いができるようにするもの。安全を特別なイベントではなく日常の業務の一部とするための支援を提供する。

2020/08/05

-

-

-

住所より簡単に正確な位置情報を伝える

英国のwhat3words社は、世界全体を3メートル四方に区切り、3つの単語の組み合わせで正確な位置情報を伝えられるサービスを提供している。スマートフォンのアプリを使って、自分の現在地に割り当てられた「3ワードアドレス」を取得し、そのアドレスを同社のWebサイト(https://what3words.com/)の検索枠に入力すると、地図上に場所が正確に表示される。住所より簡単に場所を伝えることができるため、警察や消防などの緊急対応への導入が期待されている。

2020/08/05

-

-

-

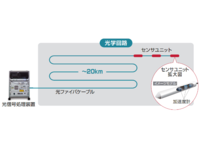

極限環境下で高精度な地震計測が可能

白山工業は、独自技術の位相シフト光干渉法を使い、センサ部への電源供給なしに高い精度で地震を計測する「光センサ地震計測システム」を提供する。センサ部に電子部品を使用せず、光ファイバーと機械部品のみで構成するため、従来の機器では実現できなかった極限環境下(高温・高圧・高線量・雷多発)での地震観測や防爆要求のあるプラント設備などへの適用が可能という。

2020/08/03

-

-

-

都市型水害の初期対策に扱いやすい土不要の”土のう”

防災⽤品を製造するまいにちは、都市型⽔害の初期対策向け商品となる吸⽔⼟のう『スーパーバリア120α』を販売する。都市部のゲリラ豪雨対策など自助による局所的な対応に活用できるもので、準備から破棄まで特別な道具が不要なセット商品として提供する。

2020/07/31

-

特小無線で雨量情報などをクラウドに収集

土砂災害防止広報センターは、雨量計や水位計などの各種センサーの情報を、特小無線を使ってクラウドサーバー上に収集する土砂災害・洪水氾濫災害予防システム「サキモリ」を提案する。

2020/07/30

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)