新着一覧

-

東京都、子どものベランダ転落防止案

東京都は26日、「東京都商品等安全対策協議会」の今年度第3回会合を開催。子どものベランダからの転落防止のための手すりの安全対策について、報告書素案を提示した。手すりの高さを1100mm以上としたり笠木を手前にずらしたりといった商品そのものの安全対策や、エアコンの室外機などベランダの周辺環境にも配慮すべきとした提言を行う方針。

2017/12/27

-

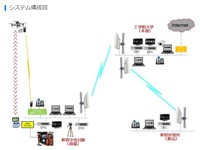

産業用制御システムのリスク分析手引き

情報処理推進機構(IPA)は19日、「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド」と「制御システムに対するリスク分析の実施例」(別冊)をわかりやすくまとめた「早わかり 活用の手引き」をサイトに公開した。IPAが以前にまとめた製造業やインフラといった産業用制御システムのセキュリティ対策ガイドが使いやすくなるようにした手引き。

2017/12/27

-

Jアラートを施設構内に自動転送放送

SKY-NETWORKは19日、自治体が受信するJアラートを学校や病院などの公共施設、商業施設、オフィスビルなどの構内放送設備に自動転送するJアラート構内放送中継システム「J-Alert RELAY」を20日にリリースすると発表した。Jアラート以外にも自治体が発信する地域固有の防災・防犯情報なども音声放送できる。

2017/12/27

-

QRコード決済、非利用理由「不安」

トーマツは21日、「QRコード決済・モバイル決済の利用実態と今後の利用意向に関する調査」を発表した。スマートフォンを用いたQRコード決済を利用したくない理由の最多は「通信のセキュリティに不安があるから」で約4割。一方、利用したい理由でも現金を持たなくていいことや認証が必要といった安全面に関することが挙げられた。

2017/12/26

-

NTTドコモ、フィルタリング普及強化

NTTドコモは20日、青少年がインターネット上の有害情報に起因する犯罪被害やトラブルに巻き込まれることを防止するため、内閣府や総務省などによる「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」に連動して、フィルタリングサービス活用促進などの取り組みを実施すると発表した。スマートフォンなどを利用する際の家庭でのルール作りを啓発促進、フィルタリングサービスの利用促進、青少年のスマートフォンに関するリテラシー向上を目指す。

2017/12/26

-

消防指令と無線の接続標準化の問題整理

消防庁は22日、「消防指令システム等の相互接続に関する研究会」の第2回会合を開催。メーカーごとに異なる消防指令システムと消防救急無線の相互接続の仕様の標準化へ、メーカーや地方自治体の意見が述べられた。

2017/12/26

-

糸魚川教訓に大火復興計画策定手引き

国土交通省は19日、「糸魚川大規模火災の経験を踏まえた、今後の復興まちづくり計画の考え方」を公表した。2016年に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災から1年を機にとりまとめた。大規模火災からの復興において、迅速性・確実性・柔軟性への留意や、計画策定にあたって確認すべきことなどを記載した。

2017/12/26

-

日能研と神戸市消防局が算数コラボ

神戸市消防局は18日、中学受験塾の日能研関西(本社:神戸市)と連携して、算数の「コラボ問題」を制作し、問題が印刷されたポスターを阪急電車全線などで車内広告として掲示すると発表した。ポスターには火災予防の標語だけでなく、大地震などに対しての防災啓発メッセージも記載し、阪神・淡路大震災が発生した1月17日を含む期間で掲示する。

2017/12/25

-

セキュリティ対策受託運用サービス

丸紅情報システムズ株式会社は14日、企業のネットワークセキュリティ対策を一括してアウトソース受託、運用する「MSYS Security Keeper」サービスの販売を開始すると発表した。回線を接続するだけで運用が可能で、認証システム、ウィルス対策、不正アクセス対策などのセキュリティを強化する。機器の導入や設定・運用・監視、保守対応をすべてサービスで賄うため、自社での構築の必要がなく、手間やコストをかけずハイレベルなセキュリティ対策ができる。

2017/12/25

-

-

炭疽菌も遮断できる防毒・防煙マスク

レスキュープラスは、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)に炭疽菌を搭載する実験を開始したとの報道を受け、同社の防毒・防煙マスク「スモークブロック(フルフェイス)」のPRを強化する。同社は「ほぼ完ぺきに炭疽菌の吸入感染の経路を遮断できる」としている。

2017/12/25

-

東京都、防災含めた5カ年ICT戦略

東京都は22日、「東京都ICT戦略」を発表した。今年度から2022年度まで5年間のICT利活用の方向性を示したもので、防災での情報収集強化や多言語での情報提供などに取り組んでいくほか、民間のICT活用やサイバーセキュリティ対策も後押しする。

2017/12/22

-

来年度予算案、防災ICT活用で大幅増

政府は22日、2018年度予算案を閣議決定した。内閣府防災部門は今年度比600万円減の62億3200万円でほぼ横ばいとなった。ICTの防災分野への活用は186.0%増の6億9800万円。総合防災情報システムの更新があるほか、携帯電話の位置情報などビッグデータ活用を目指す。

2017/12/22

-

激甚災害指定、最速1週間で見込み公表

内閣府を中心とした政府の中央防災会議幹事会が21日開催され、「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」と激甚災害指定の早期化へ運用改善を決定した。応対方針は発災後1カ月までのタイムラインを策定したほか、関係機関の役割の再整理、海外からの支援受け入れの手続きなどを定めた。激甚災害指定は最速で災害終息から1週間程度で指定見込みが公表される。

2017/12/22

-

洪水広域避難計画、基本的考えまとめへ

内閣府を中心とした政府の中央防災会議は21日、「洪水・高潮氾濫からの広域避難検討ワーキンググループ(WG)」の第6回会合を開催。大都市における広域避難に関する基本的な考え方のとりまとめへ向け、主に墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区の東京都の江東5区の事例を中心に、洪水や高潮が起こった際の広域避難計画について話し合われた。

2017/12/22

-

一時滞在施設管理者免責で補償検討も

東京都は21日、「今後の帰宅困難者対策に関する検討会議」の第3回会合を開催。報告書のとりまとめへ議論を行った。首都直下地震の場合、都内で約517万人の発生が見込まれる帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設について、万が一のけがなどの際の事業者免責への取り組みとして都独自の補償制度の提案がされ、出席者の賛同を得た。

2017/12/22

-

稼働状態を監視し、故障を事前検知

LIXIL鈴木シャッターは15日、故障を事前に検知するシャッター見守りシステム「シャッター まもるくん」を来2018年6月より販売すると発表した。商業施設の出入り口などに設置されているシャッターに取り付けることで、常に稼働状態を監視し、シャッターが動かなくなる前に修理を行うことができる。施設を利用する顧客や管理者に、迂回路の通行やシャッター故障時の安全確保などの負担をなくすことができる。

2017/12/22

-

海外子会社も1契約でリスク一括管理

チューリッヒ保険会社は20日、2018年1月1日より、サイバーセキュリティ保険の販売を開始すると発表した。各国の保険諸規制と税制に対応した同社の国際保険プログラム「インターナショナル・プログラム」を活用することで、海外を含む顧客のすべての子会社を、日本の本社で一括して管理することができる。情報セキュリティ関連の事故、情報漏えい事故による損害賠償金のほか、争訟費用、デジタル資産の交換費用、サイバー攻撃への対応費用などの各種費用を補償する。

2017/12/22

-

-

都政のBCP9年ぶり改定で「地震編」外す

東京都は20日、「都政のBCP(東京都事業継続計画)<地震編>」を改定し、「東京都業務継続計画(都政のBCP)」に名称も変更したことを発表した。地震以外の災害への対応を打ち出したほか、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震から得た教訓なども反映させた。

2017/12/21

-

ドローン活用し音声で遠隔指示・誘導

株式会社理経は19日、12日に行われた超高層ビル街でのドローンを用いた情報収集と滞留者誘導の実証実験第2弾に参画したと発表した。新宿駅周辺防災対策協議会メンバーらで構成される「チーム・新宿 」によるもので、ドローン活用の実効性と課題の確認に加え、新たにドローンの発着場所から離れた現地本部(東京・新宿区の工学院大学)から、音声による遠隔指示が可能な通信網を構築した。

2017/12/21

-

低価格水位計、電池容量など基準まとめ

国土交通省は20日、「危機管理に対応した水位観測検討会」の第3回会合を開催。低コスト水位計の基準についてとりまとめを行った。メンテナンスフリーの実現のため通常電池なら5年間継続して観測可能な電源容量を確保するほか、太陽電池では9日間無日照でも耐えられるようにすることを求める。

2017/12/21

-

-

CSIRTでレジリエントな組織作りを

絶え間ないサイバー攻撃に対応するために重要な、企業や組織におけるCSIRT(Computer Security Incident Response Team)の結成。サイバー攻撃への準備、インシデント後の対応にあたる。しかし重要性はわかっていてもなかなか立ち上げられない、立ち上げた後の運用に悩むことも多い。結成と運用の注意点について日本シーサート協議会の事務局を担当し、日本シーサート協議会の運営委員でもある一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター・エンタープライズサポートチームリーダーの山本健太郎氏に話を聞いた。

2017/12/21

-

消防士が身につけておくべき住民対応

もうすぐクリスマスですね。 昨年は、米国の消防士たちのクリスマスについて、地域貢献や住民サービスの一部として、活躍していることを書かせていただきました。 ■「心のぬくもり」の伝え方~米国の消防士たちのクリスマス クリスマスイブ、子どもたちは救急車で教会に http://www.risktaisaku.com/articles/-/2214 海外のキリスト教系文化のある消防署では、クリスマス時期に消防署を開放してクリスマスパーティーを行ったり、消防車両などを使ってパフォーマンスを行い、楽しんでもらったりしています。 下記は昨年、ボランティアの消防団が作成したビデオですが、とてもよくできていると思います。また、この動画の下の数々のコメントが「素晴らしい!」「楽しませてくれてありがとう!」などポジティブなコメントが多いこと。

2017/12/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)