新着一覧

-

川崎市でICT活用し津波被害軽減へ

東京大学地震研究所、東北大学災害科学国際研究所、川崎市と富士通は24日、川崎市臨海部を対象とした津波被害軽減に向けた津波の予測や事前対策の技術検討に関して、それぞれの防災技術やAI・スパコンなどのICTを活用し、連携・協力して進めるプロジェクトについて定める覚書を締結したと発表した。川崎市臨海部を対象地域として、同市の危機管理室と連携・意見交換し、東北大学災害研と富士通研究所が開発した高速・高精度な津波浸水シミュレーション技術、東北大学災害研と富士通総研が進める、避難行動をモデル化した津波避難シミュレーション技術を活用し、東京大学地震研が想定する地震・津波ハザードについて検討する。

2017/11/27

-

総務省、公衆無線LAN安全性向上へ

総務省は24日、サイバーセキュリティタスクフォースの「公衆無線LANセキュリティ分科会」の第1回会合を開催。Wi-Fiとも呼ばれる公衆無線LANの安全性向上のため、利便性も考慮した認証や方法や不正アクセス対策を検討する。

2017/11/27

-

-

全国知事会、防災庁設立など国に要望

24日、全国知事会議が東京・千代田区の都道府県会館で開催され、東京都の小池百合子知事など各都道府県から知事をはじめとした代表者が出席した。「防災・減災の充実を求める緊急決議」を採択。国への防災庁の創設や国土強靭化の推進などの要望を決めた。

2017/11/24

-

英国規格協会が提案する「組織レジリエンス」の指標

英国規格協会(BSI)は近年、組織のレジリエンスに関する事業に積極的に取り組んでおり、2014年に世界で初めて、組織のレジリエンスに関するガイダンスとしての英国規格 BS65000を発行したのをはじめとして、組織のレジリエンスに関する様々なレポートなどを通じて普及啓発に取り組んでいる。そのBSIが組織のレジリエンスに関するベンチマーク指標「Organizational Resilience Index」を開発し、2017年9月にはその指標を用いて行った調査の結果を「BSI Organizational Resilience Index Report 2017」(以下「本報告書」と略記)として発表した。

2017/11/24

-

-

玩具飲み込みによる窒息事故を解析

武蔵野赤十字病院と明治は21日、消費者庁消費者安全調査委員会が担う「玩具による乳幼児の気道閉塞事故に係る事故等原因調査」における気道閉塞シミュレーション業務を共同受託し、両者が共同開発した4次元嚥下(えんげ)コンピューターシミュレーションシステム「Swallow Vision」を活用して、窒息に至るメカニズムの解析と事故防止に必要な配慮を普及啓発する映像制作を行ったと発表した。直接見ることや人体での実験ができない気道閉塞事故をコンピュータ上で可視化、玩具の形・性状・サイズを変えた場合の喉での動きや気道閉塞の起こりやすさを解析し、玩具による気道閉塞のメカニズムを解明した。

2017/11/24

-

災害時に宿泊手配などBCP実行支援

JTBは、2018年4月よりサービス提供を予定しているBCP(事業継続計画)実行支援サービス「RECOVALUE」(リカバリュー)の販売を開始すると発表した。災害時、契約企業が拠点を移動すると決めた際にホテル客室を手配するほか、危機管理情報の配信、年1回の訓練などを提供するサービス。第1弾として、首都直下地震など災害時に、首都圏から関西へ拠点機能を移動するBCPを策定し、移動した関西でのサービスから始める。

2017/11/24

-

防災拠点となる公共施設耐震化率92.2%

消防庁は17日、「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果」を発表した。全国47都道府県と1741市区町村を対象に調査。地方自治体が所有または管理する、学校や消防署など災害時に防災拠点となる施設の耐震化率は2016年度末現在92.2%で、前年比1.3ポイント上昇。5年前の2011年度と比較すると12.9ポイント上昇している。

2017/11/24

-

国交省、台風21号復旧費用の査定効率化

国土交通省は17日、10月の台風21号で被災した新潟県、富山県、福井県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県での災害復旧事業の査定効率化について発表した。現地調査不要で書面による被災状況査定による上限額を引き上げるほか、一部府県では査定用資料を簡素化する。

2017/11/24

-

東京都民の政策要望、3年ぶり防災1位

東京都は9日、「都民生活に関する世論調査」の結果を発表した。都に対して特に力を入れてほしい政策(5つまで回答可)について、「防災対策」が48.7%で3年ぶりにトップとなった。調査は6月16日~7月2日実施し、有効回答は1810件。

2017/11/24

-

大空から舞い降りて消火と人命救助!「スモークジャンパー」を知ってますか?

スモークジャンパーとは、1934年に米国ユタ州とソビエト連邦で組織された山林火災初動部隊だ。現在は全米で430名のスモークジャンパーが活躍している。 主な任務は、山林火災の初期消火隊としていち早く火点へ飛び、パラシュートで降下し、延焼拡大を阻止すること。もちろん同時に行方不明者の人命検索や負傷者の救急救助も行うため、パラメディックの資格と技術も持ち、山岳レスキューのトレーニングも受けているため、消防界のエリート集団と呼ばれている。

2017/11/22

-

五輪会場隣接、調布飛行場の安全強化

東京都は21日、都営調布飛行場に関しての住民説明会を調布市の調布中学校で開催した。2015年7月の墜落事故以降、自粛要請という形で発着が行われていない自家用機の安全対策について説明。都による被害者救済制度の創設や、防災対策の向上にもつながるとして大島空港で給油施設を整備し、自家用機の移転を進める方針などが示された。

2017/11/22

-

政府、台風21号被害を激甚災害指定

政府は21日、10月21~23日にかけての台風21号被害について激甚災害指定を閣議決定した。全国を対象とした本激指定で、政令の公布・施行は27日を予定している。今回は一部地域を対象とした早期局激指定はなかった。今年の激甚災害指定は九州北部豪雨など6月7日から7月27日にかけての大雨、9月15~19日の台風18号に続き3度目。

2017/11/22

-

女性防災人材、地域向けと職場向け講座

東京都は21日、「女性の視点からみる防災人材の育成方針」の第3回会合を開催した。女性防災人材の育成に向け、テキストとカリキュラム両方で基礎的なものと応用的なものを用意。カリキュラムについてはさらに地域向けと職場向けのコースを用意する。

2017/11/22

-

観光庁の多言語災害情報を他アプリに

アールシーソリューションは21日、観光庁が監修する外国人旅行者向け災害時情報アプリ「Safety tips」で取り扱う災害情報を、他のアプリにも配信する実証実験を順次行うと発表した。対象となるのは外国人旅行者向けの3つのアプリで、平時にはそれぞれのアプリの機能を利用でき、災害発生時には災害情報を確認することができるようになる。その後満足度調査を行うなど、実施に向けた検討を進める。

2017/11/22

-

大人数が同時に使用できる仮設トイレ

ゴトー工業株式会社(本社:埼玉県川口市)は、災害が発生した際の断水時などに、大人数が同時に使用できる仮設集合トイレ「みんなでトイレ」の販売を進めている。男女別に設置するのでプライバシーが守られ、雨や風に強い構造となっている。空いたスペースがあれば、どこでも場所を選ばず設置できる。車椅子用の個室もある。

2017/11/21

-

細菌・悪臭予防のエアコンフィルター

株式会社ダイアン・サービスは20日、凸版印刷と共同開発を進めてきた空気触媒エアコンフィルター「AIR QUEST」(エアークエスト)を22日から販売開始すると発表した。フィルターをエアコンの吸気口に貼ることで汚れた空気の侵入を防ぎ、内部に発生するカビや細菌の増殖を効果的に抑制する。稼働性がアップするだけでなく、エアコンの寿命を延ばし、メンテナンスや掃除も簡単になる。

2017/11/21

-

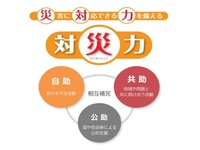

「災害想定や行動話し合う」経験者多く

東急不動産ホールディングス傘下でマンション管理業を展開する東急コミュニティーは16日、災害対策の課題と実効性のある対策の啓発を目的に、30代以上の男女3128名のマンション居住者を対象に、災害対策の実態や防災意識に関するアンケート調査を実施したと発表した。「自助」について震災被害経験者と非経験者、「共助」についてマンション戸数別の回答を比較。経験者と非経験者で差が大きい行動は「家族で災害発生時の想定や行動を話し合った」、500戸以上のマンションで「自発的に声をかけて、助けを必要とする人を助けたい」が83.4%などの結果が出た。

2017/11/21

-

災害時機能継続へ庁舎など整備指針

国土交通省は20日、「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン検討委員会」の第2回会合を開催。災害対策拠点となる庁舎や病院、避難所となる学校といった災害時重要な役割を果たす施設整備にあたって、大地震など災害時に機能を継続できるように構造体の耐震性以外に設備の充実やライフライン途絶の対策などを盛り込んだガイドライン(指針)の試案を提示した。

2017/11/21

-

消防庁、テロ対策でガス特定システム

消防庁は2018年度から赤外線カメラによる有毒ガスの特定システム導入を進める。2019年ラグビーW杯や2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策の一環で、全国主要都市での導入を進めていく。

2017/11/21

-

東京都、防災技術実用化助成25事業決定

東京都は10日、東京都中小企業振興公社と行っている「先進的防災技術実用化事業」の支援対象事業25件を発表した。免震装置やICTを活用した災害関連情報の伝達など多岐にわたる。選定された都内事業者に対し10月1日から最長で2020年6月末まで防災技術の実用化や広報活動などに対し助成を行う。

2017/11/21

-

-

水上バスで消防士や資器材輸送の訓練

東京都、東京消防庁、東京都公園協会は18日、震災時を想定し水上バスを活用した消防士・団員や消防資器材の輸送訓練を実施した。東京消防庁の今年度総合震災消防訓練の一環で、墨田区の両国船着場から水上バスで人員を乗せ、消火用器材を積み出航した。

2017/11/20

-

東京都、耐震化推進へ冬キャンペーン

東京都は17日、「第20回耐震化推進都民会議」を新宿区の都庁で開催。建設業や住宅・不動産業など業界団体や学識経験者といった関係者が出席した。2018年1月15日から2月9日まで開催する「2018冬耐震キャンペーン」の実施内容を承認したほか、都の耐震化への取り組みの報告などが行われた。

2017/11/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)