レジリエンス

-

自然災害とガバナンス欠如の克服へ

今回は、イタリアの首都ローマです。2016年に、就任当時38歳の女性市長が誕生したことでも話題となりました。古代都市として数多くの歴史遺産を抱える一方で、ファッションや文化の中心でもあり、世界中から観光客を惹き付けてやまない都市です。一言でローマといっても、その言葉がカバーする範囲は広く、域内は15の自治区に分かれています。面積にして1285平方キロメートル。岩手県の宮古市とほぼ同程度の面積に、およそ300万人が暮らしています。そのうち66%はキャピタルと呼ばれる中心地に住んでいます。人口は、2014年からほぼ横ばいで大きな増減はありません。1285平方キロメートルの64%が緑地という、緑豊かな土地でもあります。域内の歴史遺産は2万5000を超え、非常に歴史豊かな環境でもあります。

2019/10/29

-

ヤフーなど52社が無償で被災地支援

2017年、ヤフーが事務局となり災害時にワンストップで支援物資を避難所などに提供する緊急災害対応アライアンス「SEMA(シーマ)」が設立された。その後、台風や豪雨、地震と災害が相次ぐ中で、共助として「必要な物資を、必要な人に、必要な分だけ届ける」というSEMAの活動にスポットを当てた。

2019/10/29

-

パラ見据え都営地下鉄で車いす避難訓練

東京都交通局は25日、地震を想定した都営地下鉄の「異常時総合訓練」を練馬区の大江戸線高松車庫で実施。消防関係者も含め217人が参加した。第1部では負傷者救出と避難誘導、第2部では線路や車両といった設備の復旧作業を実施。2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えていることもあり、第1部では車いす利用者など障がい者避難や多言語での誘導に注力した。

2019/10/25

-

台風19号、必ずや生活再建はできます!

台風19号の深刻な被害状況が明らかになってきています。避難所生活でも苦労されていませんか? 避難所となっている体育館はテントで寝るより寒い場所です。断熱性能がありません。布団を何枚重ねても寒いです。下に必ず断熱素材を入れてくださいね!

2019/10/25

-

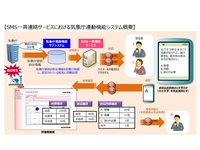

SMS安否確認に緊急地震速報が連動

兼松コミュニケーションズは同社が提供する社員向け安否確認や情報共有に有効な「SMS一斉連絡サービス」に気象庁の緊急地震速報を連携させた。SMS通知との連動は日本初という。

2019/10/25

-

第16回:危機をマネジメントするための組織作り(その2)

多かれ少なかれ、BCP会議に参加するメンバーの中には次のように勘違いしている人も少なくない。「もし自分が緊急対策本部メンバーに指名されたら、不測の事態が起こればどこで何をしていようと、有無を言わせず会社に駆けつけることになるのだろう。気が重いなあ…」と。

2019/10/24

-

首都直下後の仮住まい先確保で都に提言へ

東京都は23日、想定される首都直下地震後の仮住まい先確保に向け、今年度第1回「東京都防災・仮住まい検討会」を新宿区の新宿NSビルで開催。当サイト・リスク対策.comで「もしも大災害で社員が被災したら?」を連載する銀座パートナーズ法律事務所弁護士の岡本正氏も委員として出席したほか、プレハブ建築協会や日本賃貸住宅管理協会など、仮設住宅やみなし仮設に関わる建設・不動産の団体関係者も集まった。

2019/10/23

-

台風19号の大惨事に思う「常に備えよ!」

近年まれにみる流域型洪水をもたらした台風19号。当サイトで「安心、それが最大の敵だ」を連載し、今回の台風と被害が似ている江戸中期の寛保大洪水に関する著書「天、一切ヲ流ス」や「洪水、天ニ漫(ミ)ツ カスリーン台風の豪雨・関東平野をのみ込む」を執筆したジャーナリストの高崎哲郎氏が特別寄稿を行った。

2019/10/23

-

福祉避難所における情報と総合管理の苦悩とは?

2016年の熊本地震による震災当時、受け入れ側の福祉避難所はどうだったでしょうか。外部からやって来た被災者を守りたいという一念だったに違いありません。しかし、正確な情報がない上、施設内の安全が脅かされている最中の戸惑いは隠せません。今後同じような災害が起こった時、難しい局面が立ちはだかりますが、関係者の皆さん、事前の準備はできていますか? これは帰宅困難者を受け入れる企業の立場にも共通しているように思います。

2019/10/21

-

水害後でも心配しないで!最新情報に希望あり

台風19号は広大で甚大な被害をもたらしました。亡くなられた方のご冥福をお祈りすると同時に、命が守られても、家の中に入り込んだ泥や土砂、そして匂いなど、先が見えない生活に不安を覚えている方も多くいらっしゃいます。

2019/10/18

-

こわれやすい人間関係

25年前の8月の暑い夜、アンドリューが南フロリダに大打撃を与えたとき以降の数十年間に大きな変化があったと主張する人が多い。それゆえオバマ大統領と彼が任命したFEMA長官であるクレイグ・フゲイトとのブロマンスに話を戻そう。フゲイトが言ったように、FEMAは国の緊急事態管理チームではなく、FEMAはチームの一員にすぎないというなら、チームはどのようにしているのだろうか?ニューヨーク・タイムズ流に言うならば“教訓は得られたのだろうか”?我々は過去の災害において世界が目にした欠点を直したのだろうか?

2019/10/18

-

台風19号、私たちにできること

防災ライブありがとうございました。こちらの記事で告知を見て来てくださった方も多く、うれしかったです。

2019/10/17

-

避難所で弱者狙う犯罪から従業員を守るには

内閣府男女共同参画局による「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指指針解説・事例集」(2013年)には以下のような報告があります。

2019/10/16

-

台風19号関連風水害対策特集

東日本を襲った台風19号による記録的な大雨で、広い範囲で甚大な洪水被害が発生。2019年10月15日時点で死者は66人(時事通信調べ)。北陸新幹線などインフラにも大きな被害を及ぼし、企業活動にも影響を与えています。今回の台風の教訓の他、危機管理担当者からの一言、被災従業員の生活を守る方法、過去の災害対応事例などを紹介します。

2019/10/15

-

第79回:事業継続マネジメントに関するROIはどのように測るのか?

BCM用ソフトウェアやコンサルティングを提供しているClearView社(注1)と Assurance社とが共同で、2019年10月に「2019 Business Continuity Benchmark Study」という調査報告書を発表した。これはアンケート調査に基づく、BCMに関する実態調査であり、このような調査そのものは既に様々な組織によって行われているので、読者の皆様も特に目新しさは感じないかもしれない。しかしながら本報告書がユニークなのは、アンケート調査の実施にあたってBCM に関する3つの非営利団体(BCI、DRII、ACP)(注2)の協力を得て行われているという点である。

2019/10/15

-

飢饉・飢餓の歴史を振り返る

「飽食時代」といわれる今日、「大旱魃(だいかんばつ)」「飢饉(ききん)」「飢餓」といったおぞましい言葉は「死語」になったのであろうか? 確かに「災害列島」日本の現状だけに限ってみれば「死語」になったように見けられる。しかしながら、戦前はもとより、戦後の高度経済成長期以降でも「飢饉」「食糧不足」は日本国民を襲ったのである。

2019/10/15

-

台風で問題の「隠れ停電」は対策できる

台風19号の進路や被害が心配です。みなさま最大限の備えをお願いいたします。そして台風15号の被害を受けた地域が心配です。

2019/10/11

-

日本人初のBCIのフェロー資格者

ミネルヴァベリタス(株)顧問の田代邦幸氏は、事業継続マネジメント(BCM)の普及啓発を推進している国際的な非営利団体である BCI(注)から、同団体の資格としては最高位のフェロー(Fellow of the BCI:FBCI)の資格を授与された。

2019/10/10

-

第15回:危機をマネジメントするための組織作り(その1)

勤務時間中に災害が起こる。従業員たちは直ちに安全な場所に退避、集合して安否を確認しあう…。こうした緊急事態発生初期の対応は、だれが指図するでもなく、その気にさえなれば一人ひとりが自主的に動けるものだ(事前の訓練は必要ではあるが)。避難手順一つをとってみても、避難の呼びかけ、避難集合場所での点呼・報告などは、相互の協調性や協力意識の範囲で行動できるところがある。

2019/10/10

-

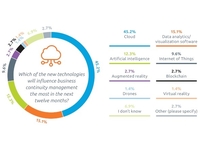

第78回:BCM関係者は「破壊的テクノロジー」とどのように付き合っていくのか

読者の皆様は「破壊的イノベーション」(disruptive innovation)という言葉を聞いたことはおありだろうか? これは1995年にハーバード・ビジネス・レビューに掲載された論文で最初に用いられた言葉で、新たなテクノロジーによって既存の秩序を破壊し、ビジネスや業界の構造を劇的に変化させるようなイノベーションを指す。「破壊的テクノロジー」(disruptive technology)もこれとほぼ同時に生まれた造語で、既存のテクノロジーに完全に取って代わって破壊的イノベーションをもたらすようなテクノロジーの総称である(注1)。 BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCI(注2)が2019年9月に発表

2019/10/08

-

人口集中による災害リスクや市民デモが課題

今回は、ギリシャの首都アテネを取り上げます。アテネについては皆さんよくご存じかと思います。プラトンをはじめとする偉大な哲学が生まれた街であり、都市や民主主義の発祥の地として知られています。アテネ市自体の人口は66万人程度ですが、アテネを中心とする地域圏には350万人が住んでいます(自治体の数でいうと全部で66)。ギリシャの人口が1000万人程度ですから、およそ3分の1の人口がアテネ都市圏に集中していることになります。

2019/10/08

-

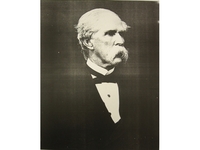

北海道開拓の父、米国人ケプロン

「北海道の雄大な景観(ランドスケープ)にはアメリカ的な雰囲気が感じられる」。こう語る内外からの観光客が少なくないという。なぜか? 明治維新以降、北海道の開拓・殖産興業・高等教育はお雇いアメリカ人が中心となって推進されたのである。ここに他府県とは異なる大きな特徴がある。その中心人物こそがホーレス・ケプロンなのである(以下、「北海道の歴史」(山川出版社)、「お雇い外国人 建築土木」(村松貞次郎)などから引用する。

2019/10/07

-

バイフューエル車で在宅患者支援

先週はクルマから電気を取る方法についてお伝えしました。でも、そもそも電気だけでなく、ガソリンも足りなくなる災害時、やはり困るのでは?という問題についてのひとつの解決策をお伝えします。それは、タイトルにもあるバイフューエル(Bi-Fuel)の可能性です。「2種類のフューエル(燃料)を切り替えて使用できる単一エンジン…」とか言われても?となってしまうので、まずはこちらをご覧ください。

2019/10/04

-

ビクトリー・ラップ

超活動的な2017年のハリケーンシーズンの特徴は6つの大型ハリケーンであり、それは破壊的な2005年シーズン以来の最多の数である。記録上最も高くついたハリケーンシーズンであり、損害額は2810憶ドル(約28兆1000億円)であり、ほとんど全てが米本土に上陸した3つの大型ハリケーン―・ハービー、イルマ、マリア―によるものである。

2019/10/04

-

ボランティア、その前に保険と情報

ボランティア保険加入申し込みしました。

2019/10/03

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)